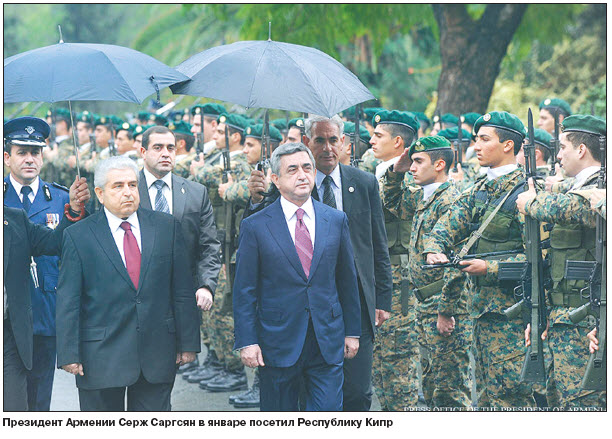

Серж Саргсян сравнил проблемы Армении и Кипра

Президент Армении Серж Саргсян в ходе своего январского визита в Республику Кипр выступил с речью, в котрой затронул некоторые вопросы истории: «Народ Нагорного Карабаха, насильно присоединенного к Азербайджану тоталитарным режимом, никогда не смирится с навязанным ему статусом».

«У него перед глазами была судьба армян еще одной насильно присоединенной территории - Нахиджевана, которые, не выдержав притеснений властей Азербайджана, вынуждены были покинуть ту землю, на которой жили тысячелетиями. Антиармянское и агрессивное поведение Азербайджана подтверждает наше убеждение, что Нагорный Карабах ни коим образом не имеет будущего в составе Азербайджана. Более того, Азербайджан не имеет ни правовых, ни политических, ни моральных оснований претендовать на Нагорный Карабах».

Глава официального Еревана отметил также, что «армяне никогда не колебались поддерживать братьев-киприотов… Кипр нуждается в объединении, нуждается во внимании и заботе, поскольку захватчики территории нашей братской страны совершенно не обременяют себя заботой о христианском культурном наследии». В числе примеров азербайджано-турецких посягательств на этнокультурное наследие региональных земель армянский президент подчеркнул: «Дело доходит до того, что мой азербайджанский коллега заявляет, что якобы большая часть нашей страны подарена Армении Азербайджаном, а столица Ереван - азербайджанский город. Уверен, что с подобным насмехательством над историей сталкивался также Кипр».

Действительно, в настоящее время невозможно не заметить динамики смещения фокуса азербайджанской пропаганды в сторону Еревана. При рассмотрении международными посредниками вопросов, связанных с характером армяно-азербайджанского противостояния, в частности, с характером карабахской проблемы, не учитывается важнейшая деталь: нынешний конфликт - это лишь звено длинной исторической цепи, обматывающей перспективы армянской государственности и нацеленной на окончательное изживание армянского этнокультурного и политического присутствия в регионе.

Карабахская проблема не причина армяно-азербайджанского антагонизма, а следствие, поэтому ее изолированное представление отражает действительность в кривом зеркале, смещает акценты, формирует искаженную реальность, не позволяет находить ответы на важнейшие вопросы, кстати, никак не связанные с разрешением отдельного конфликта. Невозможно, к примеру, отталкиваясь лишь от проблемы Нагорного Карабаха, понять характер и направленность заявления Гейдара Алиева: «Надо создавать такие произведения, чтобы они постоянно, в последовательной форме доказывали принадлежность Азербайджану земель, где расположена ныне Армения. Мы должны сделать это. Мы должны открыть дорогу будущим поколениям» («Бакинский рабочий», 02.02.1999).

Карабахская война изначально ориентирована не на «возвращение оккупированных территорий», а на уничтожение армянской государственности, образно говоря, она ориентирована на Ереван. Достаточно отметить, что в течение продолжительного периода ведения боевых действий о каких-либо «оккупированных азербайджанских землях» не могло быть и речи: Нагорный Карабах сам находился во вражеском кольце, а активная война переместилась уже на территорию Советской Армении.

Азербайджанским президентом Эльчибеем было даже обещано встретить новый 1993 г. на берегу Севанского озера. Спрашивается: как все это стыкуется с карабахской проблемой?

В последние годы появилось немало исследований на тему армяно-азербайджанских отношений, в которых они рассматриваются под призмой отдельно взятой карабахской проблемы. Основной недостаток подобных сочинений - методологический: невозможно на ограниченном (и временем, и пространством) отрезке карабахского противостояния уместить, «упаковать» весь спектр двусторонних противоречий. Попытки осмыслить философию взаимоотношений в отрыве от исторической среды чреваты неадекватным восприятием характера самих взаимоотношений.

Республика Армения (заметим, даже не Нагорный Карабах!) именуется в Баку частью «Западного Азербайджана». Тот же Гейдар Алиев в другом выступлении заявил: «Территория, называемая сейчас Арменией, это Западный Азербайджан - Иреванский, Гейча, Зангибасарский, Зангезурский махалы - все это было местом проживания азербайджанцев, мусульман. Не думаю, что ислам на этой земле стерт навеки. Ислам опять вернется туда, где был. Я верю в это, верю, что хозяева этой земли - мусульмане, азербайджанцы вернутся туда. Поэтому эти земли никогда нельзя стереть с карты ислама» («Бакинский рабочий», 15.12.1998). Очевидно, что такого рода выступления лидеров Азербайджанской республики (кстати, подобных речей хватило бы на добротный том) не просматриваются в плоскости карабахского урегулирования и отличаются куда более масштабным пространственным и временным охватом. Нежелание международных структур определить характер карабахской проблемы вспахивает поле азербайджанского радикализма семенами перспективной агрессии, формирует среду абсолютной вседозволенности. В марте 2007 г. президент Ильхам Алиев выступил с заявлением: «С целью вытеснения азербайджанцев с исторических земель, создания на этих территориях мифической «Великой Армении» армяне десятилетиями регулярно подвергали азербайджанский и турецкий народы идеологической, военной и культурной агрессии… В 1918 г. на азербайджанских землях было создано армянское государство, которому уступили в качестве столицы Иреван - один из важнейших культурных центров Азербайджана» (из речи И.Алиева на открытии I Всемирного форума руководителей азербайджанской и турецкой диаспорских организаций 10 марта 2007 г.).

Обращаем внимание на категоричность выступления, на поистине умопомрачительное вскрытие «генезиса» превращения Еревана в армянскую столицу: оказывается, на то была добрая воля руководства Азербайджанской республики. Последовательное внедрение в общественное сознание тезиса об «азербайджанской принадлежности» Еревана и практически всех нынешних армянских земель - это не только классика промывания мозгов целым поколениям, но прежде всего ориентир перспективной агрессии.

Поэтому вполне закономерно, что уже в феврале 2008 г. форум неправительственных ор-ганизаций Азербайджана обратился в парламент страны со следующей инициативой: «Президент Ильхам Алиев выступил с заявлением о передаче за последние сто лет в разных условиях значительной части территорий Азербайджана Армении. Глава государства отметил, что государство Армения, построенная на азербайджанских землях, впоследствии оккупировала еще часть наших земель… Считаем, что настало время рассмотреть правомочность передачи Армении города Иреван» (Day.Az, 05.02.2008).

Обсуждение данного вопроса на специальном заседании законодательной власти этой респуб-лики также не удостоилось внимания ратующих за региональный мир внешних структур. Между тем спикер азербайджанского парламента Огтай Асадов заявил: «Милли-меджлис примет документ, раскрывающий причины передачи азербайджанских земель Армении. Большая часть нынешней Армении - территория Азербайджана». В то время как международное сообщество предпочитает все еще упорно не замечать анонсируемые цели азербайджано-турецкой политики в отношении армянского населения региона, пока оно все еще ограничивает проблему рамками отдельного карабахского противостояния, власти Баку все последовательнее и настойчивее смещают акцент армяноненавистничества в сторону Еревана.

В апреле 2008 г. в парламенте Азербайджана рассматривался вопрос о переименовании одного из проспектов Баку в Иреван. «Иреван - один из древних городов Азербайджана. Президент Ильхам Алиев во время встречи с гражданами подчеркнул необходимость возвращения азербайджанского города Иреван», - сообщил на заседании представитель правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Муса Гулиев. По его словам, один из населенных пунктов Азербайджана в любом случае должен быть назван Ени Иреван: «В Гяндже переселенцами из Западного Азербайджана (т.е. из Республики Армения. - А.К.) заложен поселок, жители которого требуют предоставить поселку официальный статус и назвать «Ени Иреван»».

В феврале 2010 г. заместитель председателя правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов на презентации книги «Иреванское ханство» подчеркнул, что она «подобающим образом подтверждает заявление президента Ильхама Алиева о том, что столица Армении, город Ереван, является азербайджанской территорией, и ответом на его призыв не забывать о временно утраченных азербайджанских землях» (Day.Az, 10.02.2010).

Подобного рода тезисы становятся мощнейшим импульсом в деле интенсивного прорабатывания «ереванского вопроса». Парламентарий Ганира Пашаева заявила о необходимости реализации проектов по информированию международного сообщества об «азербайджанской принадлежности» города: «В мире не информированы об историческом факте передачи Армении азербайджанского города Иреван» (Day.Az, 01.12.2007). Впрочем, (как мы заметили выше) и сам президент Алиев прилагает усилия для ознакомления международного сообщества с «неправомочностью пребывания Еревана в составе Армении».

В ходе состоявшегося в апреле 2010 г. государственного визита в Таллинн он выступил с лекцией в Министерстве иностранных дел Эстонии: «У армян есть армянское государство несмотря на то, что и это государство создано на исторических азербайджанских землях. Это известно всем. На следующий день после провозглашения Азербайджаном независимости в 1918 г. Азербайджанская Демократическая Республика приняла решение передать Армении в качестве столицы город Иреван. Иреван был городом Иреванского ханства, в котором жили азербайджанцы» (Open.Az, 17.04.2010).

Таким же заявлением Алиев отметился летом и осенью 2010 г. В том же однозначном духе и с такими же акцентами - «это известно всем!» - провозглашается «азербайджанская принадлежность» практически всех восточно-армянских земель: Нахиджевана, Нагорного Карабаха, Зангезура. Повторимся: карабахская проблема - удобный механизм турецко-азербайджанского прессинга на армянскую государственность. Именно по этой причине Баку не может быть заинтересован в урегулировании вопроса: потеряв «карабахский рычаг», он вынужден будет придумывать новый механизм давления, который едва ли способен вобрать весь спектр агрессии - военной, политической, дипломатической, идеологической.

Нагорный Карабах именно как механизм давления «всеобъемлющ» настолько, что вмещает в себя и «аргументированность» блокады коммуникаций, и «обоснованность» официальных призывов к войне, и «справедливость» войн. Карабахский рычаг притупляет эмоциональные и нравственные рецепторы мировой общественности, подготавливает «международное сознание» к неизбежности новой войны. В котле радикальных анонсов воспитываются сегодняшние азербайджанцы, шлифуется агрессия поколений. Это бездонная ем-кость, которая, помимо всего прочего, позволяет переплавлять в агитационные слитки самые бредовые слагаемые официальной пропаганды, будь то «20% оккупированных территорий» или «миллион беженцев».

Редактирование истории именно как атмосферы воспитания поколений - явление политическое, а в своем азербайджанском преломлении - крайне радикальное. Развитие исторической комплексной науки (собственно исторической, а также археологии, антропологии, этнографии, этимологии, топонимики) в Азербайджанской республике полностью контролируется официальной властью, которая сама расставляет нужные акценты, сама определяет «что такое хорошо и что такое плохо», «что наше и что не наше». Азербайджанизация отдельно взятого пещерного человека или отдельно взятой неандертальской челюсти может показаться безобидной, кому-то даже забавной, однако это не так: именно подобные тезисы формируют «среду обитания» целого народа, именно они взращивают «героев своего времени», подвергают чудовищной трансформации этнокультурное наследие земель и доказывают, к примеру, что персидский поэт Низами - поэт не персидский, а армянские церкви - церкви не армянские.

В конечном итоге именно в таком «круговороте веществ в истории» воспитываются поколения, искренне убежденные в необходимости отстаивания «своих и только своих ценностей» от любых посягательств. Агрессивный фон поддерживается на официальном уровне и подогревается, как правило, «исторической составляющей». Можно, конечно, сжалиться над народом, чей совокупный мозг промывается столь нещадно и последовательно, можно, наконец, вспомнить слова известного востоковеда Владимира Минорского («где имеются неразрешенные наукой или спорные вопросы… турки тут как тут и одним росчерком пера овладевают культурой Древнего Востока»), но ведь от этого сама проблема не перестает быть менее серьезной и менее политически значимой: перспектива азербайджанской истории строится на высосанной из пальца ретроспективе. Собственно, об этом и говорил армянский президент, выразивший уверенность в том, «что с подобным насмехательством над историей сталкивался также Кипр».

Арис Казинян, Ереван

Оставьте свои комментарии