Быть, а не казаться. Миссия Хачатура Абовяна

Уже несколько веков две ветви одного древа – древнеармянский книжный язык, называемый грабаром, и современный разговорный, именуемый ашхарабаром, жили каждый своей жизнью, тщетно силясь вытеснить один другого. И вот внутренний конфликт перерос в настоящую конфронтацию. По одну сторону оказалась интеллигенция во главе с первым доктором востоковедения в России, профессором московского Лазаревского института и редактором журнала «Юсисапайл» («Северное сияние»), писателем Степанносом Назарянцем, ратовавшим за отказ от грабара и вживление живого разговорного языка в письменную речь. Крылу новаторов противостояло консервативно настроенное духовенство во главе с не менее известным ученым, богословом из братства мхитаристов Габриелом Айвазянцем. Сын выехавшего из Галиции армянского купца Геворга Айваза и брат великого мариниста Ивана Айвазовского, архимандрит Габриел Айвазовский служил в конгрегации мхитаристов на острове Сан-Ладзаро в Венеции, был первым редактором издаваемого поныне журнала «Базмавеп», к тому же возглавлял армянскую гимназию «Мурадян» в Париже. В 1855 году он на почве размолвки покинул конгрегацию, по настоянию брата отказался от католичества, был принят в лоно Армянской Апостольской Церкви и в сане архиепископа возглавил Грузинскую епархию.

Если разделить жизнь армянского языка на периоды, первый продлился до Х столетия и был полностью подчинен грабару. С Х века по ХIV набирал силу и приживался язык, более близкий к разговорному. Это – период так называемого среднеармянского языка. А начиная с ХVII века в письменную речь стали активно проникать элементы, на базе которых сформировался светский, гражданский ашхарабар – будущий нормативный язык восточных армян, на котором сегодня говорят армяне Ирана и Индии, а также республик СНГ, в том числе России. А первой книгой на ашхарабаре стал изданный в Марселе в 1675 году учебник арифметики «Занятие счетом». На западноармянском, несколько отличном от восточного, общаются армяне Ближнего Востока, Малой Азии, Европы и Америки.

К ХIХ столетию грабар уже доживал свой век, оставаясь языком церковнослужения и сугубо научных трудов. Народ с трудом понимал его, поскольку новый, разговорный язык успел упрочиться и даже разветвиться на сильно отличающиеся друг от друга диалекты – тифлисский, константинопольский, ереванский, нахичеванский, арцахский...

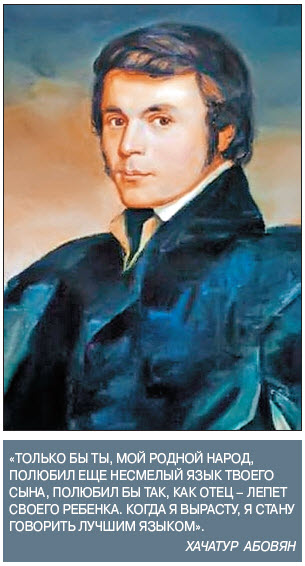

Человеку, которому посвящена эта статья, было предначертано придать армянской письменной речи новое дыхание, соединить академический грабар с ашхарабаром – более бытовым, а потому более близким народу языком. Роману Хачатура Абовяна «Раны Армении», первому произведению нашей литературы на ашхарабаре, пришлось столкнуться и с неприязненным отношением Церкви, и вкусить восторг первых читателей из среды интеллигенции. Книга стала символом нового языкового мышления и направила стихийное развитие живой речи в ожидаемое русло, подстегнув жажду писателей не просто творить на новом языке, но творить сам язык.

В 1805 году в селе Канакер, ныне входящем в черту Еревана, в семье Артэма Абовяна из старинного рода Абовенц родился сын, которого крестили под именем Хачатура. Родители дали обет посвятить его Св. Эчмиадзину, и когда мальчику исполнилось десять лет, отец привез его в Католикосат, чтобы тот получил образование и принял духовный сан. Хачатура отдали на попечение Католикосу Епрему I, родственнику Абовянов.

После пяти лет учебы в монастырской школе Хачатур собрался вернуться домой, но епископ Антон, духовный наставник Хачатура, видя тягу питомца к знаниям, отвез его в Тифлис – столицу Кавказа. Здесь Хачатуру предстояло продолжить образование в армянской гимназии «Нерсисян» – одном из главных очагов просвещения в Закавказье, – воспитавшей целую плеяду деятелей науки и культуры. Тифлисскими учителями Хачатура были замечательные ученые и педагоги своего времени Арутюн Аламдарян и Погос Карадагци.

По окончании гимназии Хачатур вернулся на родину, с трудом оправлявшуюся от последствий очередной войны, и преподавал в Санаинском монастыре, после чего был принят в Эчмиадзинскую обитель на должность переводчика и секретаря Католикоса и Синода. Но думал он уже не о церковной карьере. Вдохновленный подвигом просветителей прошлых веков, Абовян мечтал продолжить образование в венецианской конгрегации мхитаристов. Эчмиадзинское духовенство воспротивилось его намерению общаться с католиками, но остановить не смогло. А грезы уводили Абовяна все дальше: он мечтал стать известной личностью, знаменитостью, чтобы добиваться аудиенций у христианских монархов и просить помощи в освобождении Армении.

Хачатур был уже в пути, когда в июле 1826-го началась русско-персидская война, и дьякону пришлось вернуться в Эчмиадзин. Случайность (или провидение?) помогла Абовяну в осуществлении его планов. В 1829 году, уже после окончания войны и подписания Туркманчайского мира, в Эчмиадзин из эстонского города Дерпта (Тарту) приехал ректор местного университета, профессор физики Фридрих Паррот, намеревавшийся подняться на Арарат в поисках Ноева ковчега. Профессор предпринял самостоятельную попытку восхождения, но покрытая вечным льдом вершина горы не подпускала к себе путешественника. Перед второй попыткой Паррот попросил Католикоса Епрема выделить ему провожатого-переводчика. Поискав подходящего человека среди мирян, Католикос за неимением такового отпустил в кощунственную с церковной точки зрения экспедицию своего личного секретаря.

ХIХ век принес с собой всплеск нового увлечения Араратом. Попытку покорения Большого Масиса совершили как минимум 30 экспедиций, и на вершине побывало не меньше ста человек. Но первым официально документированным восхождением стала экспедиция Паррота. Профессор захватил с собой деревянный крест высотой пять футов для установки на священном пике.

В полдень 27 сентября путешественники оказались на вершине. В «Путешествии на Арарат» Паррот описывает, как отчаянный Хачатур устанавливал крест с надписью на латыни: «Раuli filiо totius Rutheniaе аutосrаtоrе jubеntе hос аsylum sасrоsаnсtum аrmаtа mаnu vindiсаvit fidеi Сhristiаnaе Jоаnnеs Friеdеrici filius Раskеwitsсh аb Еrivаn Annо Dоmini МDСССХХVI» – «Повелением Николая Павловича, высочайшего самодержца всея Руси, сим для веры христианской священным местом овладел оружием (подразумевается освобождение Восточной Армении от персов – А.М.) Иван Федорович Паскевич-Эриванский в 1826 году от Рождества Христова»:

«В священном рвении взял эту миссию на себя и нашел площадку для креста на северо-восточном краю вершины, потому что здесь, посредине, как он правильно догадался, крест было бы невозможно увидеть из долины... Дьякон отошел настолько, чтобы крест был виден не только из долины, но также из Аргури и монастыря св. Иакова: для этого он с опасностью для жизни рискнул продвинуться по крутому скату так далеко, что стоял ниже центра площадки на добрых 30 футов... Быть может, это место для установки креста было не самым лучшим, так как крутизна склона подсказывала, что из-за происходящих часто смещений льда, подвижек или неожиданных разломов ледника уже, вероятно, через несколько лет сей единственный знак нашего пребывания на вершине исчезнет безвозвратно».

Так оно и произошло. Поднявшийся на Арарат через шесть лет немецкий колонист Карл Беренц увидел, что крест почти по самый верх ушел под лед.

Хачатур так полюбился профессору Парроту, что тот ласково называл его не иначе как «либер армениер». На обратном пути Хачатур поделился с Парротом сокровенным желанием учиться в Европе, и профессор, человек сердечный, взялся решить проблемы подающего надежды молодого человека. Вернувшись в Лифляндию, он отослал командующему отдельным Кавказским корпусом генерал-фельдмаршалу Паскевичу письмо, ходатайствуя о разрешении Абовяну продолжить образование в Дерпте. И через полгода прислал Хачатуру официальное приглашение. С трудом добившись согласия Синода, Абовян пришел попрощаться с Католикосом Епремом.

«Сын мой во Христе, если ты хочешь забыть свою родину, Церковь и меня, своего духовного отца, если желаешь убежать от своей страны, родителей и отказаться от прежней веры, знай – не видеть тебе добра в жизни», – огорченно произнес Святейший, полагая, что Хачатур, как и многие другие, на мягких европейских подушках забудет об Армении. Но все же благословил и перекрестил...

К слову, до своего восшествия на патриарший престол Епрем в сане архиепископа служил духовным предводителем российских армян. После помазания Епрема император Александр I пригласил его в Санкт-Петербург и, отметив заслуги Католикоса перед Российской империей, наградил орденом Св. Анны I степени. 12 сентября 1809 года, в праздник Крестовоздвижения, Святейший желанием Александра I отслужил в армянской церкви Св. Екатерины благодарственный молебен, на котором присутствовала императорская семья и высший свет.

Фридрих Паррот представил Абовяна лучшим представителям научной интеллигенции Дерпта, открывшим для него двери своих домов. А дом самого Паррота стал для дьякона Хачатура вторым отчим кровом. Пять с половиной лет Абовян изучал психологию, логику, экономику, математику, историю, западноевропейскую литературу, языки. Он овладел латынью, французским, эстонским, совершенствовался в немецком. В свободные часты Хачатур сочинял стихи и прозу, сочетая грабар с упрямо просившимся в текст ашхарабаром. Дерптские годы стали для Абовяна периодом интенсивной переписки с виднейшими литераторами Европы, многих из которых, в том числе главу русского романтизма Василия Жуковского, он считал своими друзьями. «Если существует настоящая гармония в человеческих сердцах, связь, которая соединяет миры, находящиеся на расстоянии миллионов миль друг от друга, и уносит в вечность все скудное и невесомое мира сего, то никогда разлука в этом мире не может послужить причиной, чтобы я перестал уважать, почитать и любить Вас», – писал он Жуковскому. Но сердце уносило Абовяна не в роскошный Петербург...

На момент окончания курса Абовян владел уже 11 языками. Ему предложили остаться в Дерпте и преподавать восточные языки в университете, но он, отказавшись от блестящей карьеры, в 1836 году вернулся на родину, верный обету посвятить ей оставшуюся жизнь. «Первая клятва, данная мною пред алтарем святых наших отцов... – да быть им тайными моими ангелами-хранителями и открыть мне путь пожертвования собою в пользу оставленных ими, осиротелых их детей», – напишет он впоследствии.

В Армению Абовян вернулся литератором и педагогом европейского уровня, но в Эчмиадзине, куда он так рвался, ему не оказали ожидаемого содействия, более того, чурались, как еретика. Пришлось отказаться от дальнейшего служения на церковном поприще. Лишенный сана дьякон устроился штатным смотрителем уездного училища и сам же преподавал здесь французский и русский. Преподавание было для него истинной отрадой души, тем более что ученики обожали нового учителя, обходившегося с ними по-человечески и добивавшегося отмены телесных наказаний. В своей педагогической деятельности Абовян, прежде всего, ставил проблему всеобщей грамотности. При этом настаивал на совмещении обучения с трудовой деятельностью и предлагал создавать при школах опытные мастерские, чтобы начинающие самостоятельную жизнь выпускники имели профессию.

Однако общими усилиями церковных мракобесов и российского чиновничества Абовяну запретили заниматься нововведениями и вынудили оставить службу. Тогда он открыл частную школу для подготовки учителей народных школ и, естественно, столкнулся с теми же силами, пришедшими в ярость от его «кощунства». «Ты хочешь указывать мне, вероотступник? Ты можешь лишь смутить души невинных, а учить их не твое дело!» – кричал Католикос Ованнес VIII, которому Абовян предложил основать школу нового типа при Св. Эчмиадзине. Напрасно непрошеный реформатор убеждал, что высокая образованность и новый диапазон знаний не помеха служению отечеству и Церкви.

Биография Ованнеса VIII, этого ретрограда и душителя культуры, насыщена поступками, направленными против самых блистательных сыновей народа, духовным пастырем которого он имел честь именоваться. Этот человек пытался втоптать в грязь одного из истинных лидеров Армянской Церкви – Нерсеса Аштаракеци и в своей злобе дошел до того, что велел продать основанную Нерсесом тифлисскую гимназию, лишь бы изгладилось из памяти людей его имя. А его обращение к Николаю I? Прощаясь с Эчмиадзином, император спросил архипастыря, чего бы тот пожелал для себя и своей паствы. Ованнес ответил хорошо поставленным голосом: «У меня всего две просьбы. Первая: чтобы Вы оказывали мощную защиту армянскому народу, который всегда верен русскому трону». И добавил вкрадчивым тоном: «Наградите двух моих племянников российскими орденами, чтобы они стали дворянами». «Больше ничего? – съязвил монарх. – Скромно, но оригинально».

Категоричность Ованнеса VIII оскорбила, но не смутила Абовяна. Он был настолько увлечен научно-педагогической работой, что, казалось, не замечал ничего вокруг. В тот период он занимался составлением учебника современного армянского языка и «Новой русской теоретической и практической грамматики для армян», считая, что русский язык, «один из обширнейших и необходимейших языков на земном шаре», нужен Армении как посредник в приобщении к европейской цивилизации.

Не одной лишь педагогикой был захвачен Абовян. Он успел открыть при ереванской гимназии первую в Армении метеостанцию. Он разрабатывал методику изучения основ национальной фольклористики и этнографии. Он изучал способы подъема промышленности и сельского хозяйства. И медленно, шаг за шагом, приближался к своей вершине – народному роману «Раны Армении». Абовян чувствовал, что созрел для создания произведения, отражающего современную жизнь Армении. Отныне он мечтал об одном – создании книги на языке, доступном каждому армянину. «Я видел, что читающих армянские книги, говорящих на армянском языке все меньше и меньше. Нацию сохраняют язык и вера. Если мы утратим их, горе нам».

В предисловии к роману Абовян пишет: «Мне пришлось иметь учеников, и какую бы армянскую книгу я им ни давал, они ничего не понимали; между тем русские книги они понимали и охотно читали. И это было весьма естественно, потому что в этих книгах говорилось о любви, о дружбе, о привязанности к отчизне, о смерти, о борьбе и т.д., между тем в армянских книгах – только о Боге и святых. Но ведь и среди армян бывали герои, с жизнью и деятельностью которых следовало познакомить общество... Безотрадное положение армянской литературы причиняло мне такую боль, что я часто искал уединения, скитался по горам и долинам, размышлял и обдумывал... Я решил во что бы то ни стало написать какое-нибудь произведение, восхвалить в нем свой народ, рассказать о деятельности какого-нибудь национального героя; но для кого писать? Ведь народ не поймет моего языка!.. Как же быть? С кем я ни говорил, все были того мнения, что наш народ не охотник до просвещения, что наш народ не любит читать, но я видел, как этот же народ нарасхват читает «Робинзона Крузо» и «Повесть о медном городе». Знал я и то, что у всех известных народов два языка – старый и новый...».

В процессе работы он то и дело убеждался, что ашхарабар обладает огромным, доселе не выявленным потенциалом. Но диалекты армянского языка настолько отличны друг от друга, что житель одного региона с трудом понимает жителя другого. Творить на диалектах считалось дурным тоном, поэтому они разрабатывались только ашугами – народными певцами. Но Абовян решился. Прежде чем остановить свой выбор на родном ереванском диалекте, он долго взвешивал достоинства и недостатки восточноармянских диалектов, был сам себе и лексикографом, и семантиком. Обдумывая сюжет романа, он остановил выбор на патриотическом произведении, которое отразило бы освободительную борьбу его народа. Героем этого эпического и в то же время пронизанного лирикой произведения писатель выбрал реальную личность – народного мстителя Агаси, чей образ, перенесенный в литературу, должен был, по замыслу автора, послужить примером самоотверженности и мужества, воскресить в памяти армян патриотические деяния их соотечественников.

Абовян мечтал о новой литературе как возможности возрождения страны и нравственного образования народа, с ней он связывал пробуждение чувства гражданской ответственности в забитых народных массах с исковерканным образом мышления. Сколько раз, благословляя свой путь, он благодарил судьбу за дарованную ему способность БЫТЬ, а не КАЗАТЬСЯ, за дар видеть скрытую суетой суть, за путь к осмыслению родины!.. И когда достиг той духовной зрелости, которая наделяет человека правом говорить о родине вслух, на его письменном столе оказался чистый лист бумаги... И вот однажды, «распустив учеников на масленицу, начал я обдумывать все то, что с детства слышал и видел. Вспомнил я тогда и своего Агаси, и выбрал его своим героем... Не успел я написать и одной страницы, как зашел ко мне приятель мой, доктор Агафон Смбатян. Я хотел было спрятать лист, но не мог; он попросил прочесть ему. Я весь дрожал во время чтения; того и гляди, думал я, покачает он головою, нахмурится, как другие, а затем, если не в лицо мне, то про себя станет смеяться надо мною. Но не тут-то было. «Если так будете продолжать, – заметил он, – выйдет прекрасная вещица». Мне хотелось от радости кинуться ему на шею и горячо поцеловать его. По уходе его я весь был поглощен вдохновением. Было 10 часов утра. О пище я совершенно забыл. Армения, как ангел, стояла передо мною и окрыляла меня... До пяти часов вечера я не обедал и ничего не пил... Домашние просили, сердились, но я не обращал на них никакого внимания. Когда я написал тридцать страниц, природа взяла свое, глаза сомкнулись. Всю ночь мне казалось, что я сидя пишу...».

Прежде чем титуловать Хачатура Абовяна просветителем, судьба одарила его трагическим одиночеством и огорчениями, которые он переносил стоически, определенно чувствуя движение к великой цели. Но подержать в руках написанное кровью сердца любимое детище, которому было суждено стать языковым манифестом, писателю не довелось. В начале 1848 года сбылась еще одна сокровенная мечта коллежского асессора Абовяна: Католикос Нерсес V Аштаракеци предложил ему должность ректора гимназии «Нерсисян» в Тифлисе. Но на рассвете 2 апреля 1848 года Абовян вышел из дома и больше его не видели.

О таинственном исчезновении изначально существовало две версии. Ходили слухи, что Хачатур был убит на почве ревности: его зарубил топором муж турчанки – героини известного абовяновского рассказа. Сторонники второй версии настаивали на том, что это была чисто политическая акция, организованная царской тайной полицией, стремившейся ликвидировать человека, чьи патриотические взгляды будоражили армянскую интеллигенцию. Ходили слухи о какой-то «черной карете», в которой увезли Абовяна агенты охранки. Близко знавшие Абовяна люди уверяли, что импульсивный, эмоциональный Хачатур мог покончить с собой. Вряд ли: именно в тот период ему больше всего хотелось жить и творить.

Спустя два года после исчезновения Абовяна его бывший ученик Акимян навестил вдову писателя эстонку Эмилию Лоозе и попросил разрешения просмотреть личный архив писателя. «Я не знаю армянского. Вы – первый, кто спрашивает о его рукописях», – ответила растерянная от выпавших на ее долю испытаний Эмилия и позволила Акимяну переписать интересующие его бумаги. Вместе с остальными текстами была извлечена и рукопись романа, вызвавшего нескрываемый восторг Акимяна и литераторов, которым он ее передал. «Раны Армении» стали расходиться в десятках рукописных копий, и лишь в 1858-м книга впервые увидела свет под грифом гимназии «Нерсисян».

Абовян был не первым, кто поднял вопрос превращения разговорного армянского языка в литературный, но оказался тем, кто решил вопрос практически. Он явился основателем нового литературного языка и новой литературы, положил начало периодической печати на разговорном языке. Прошло еще полвека после Абовяна, и энциклика Католикоса Маттеоса II официально ввела в свободный обиход ашхарабар, а грабар оставила в качестве языка официального церковного общения.

С какими мыслями Абовян готовился к концу, который он предчувствовал в свои последние годы? «Дети! Когда буду лежать в могиле, придите и встаньте надо мной. И если любовь к своему народу, если любовь к отечеству причинит вам вред – прокляните меня, а если принесет пользу – благословите».

Благословляем – с низким поклоном.

Армен Меружанян

Оставьте свои комментарии