Родина армян – Армянское нагорье

Продолжение. Начало в №6, 8, 10, 11,2013

НАЧАЛО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

Сасаниды

В 224 – 226 гг. Ардашир Папакан, внук Сасана, незаметный до этого правитель провинции Парс, находившейся на юге Ирана, устранил царя Артабана V Аршакида и сам утвердился на престоле.

Приход к власти нового царя царей не был обычной узурпацией трона. Начался новый период истории Ирана, и это незамедлительно сказалось на отношениях с соседями. Над Кавказом и, в особенности, над Арменией нависла большая угроза. Родственные связи армянских Аршакуни с парфянскими правителями той же династии предполагали, что при верховном владычестве Парфии Армения была не завоеванной страной, а входила в состав державы, притом с высоким политическим статусом. В семейной иерархии Аршакидов армянские цари занимали обычно второе место. Армения и Парфянское государство были весьма близки по своему устройству, по социальному делению, по культуре, по быту. Нередко зависимость Армении от парфянского царя царей приобретала лишь символический характер.

Новые правители страны, Сасаниды, были сильнее и энергичнее своих парфянских предшественников, они настойчиво стремились расширить сферу своего влияния. Составляя планы завоевания Римской империи, Ардашир I Папакан руководствовался присвоенным им правом на наследие Ахеменидов. Изображения Ардашира и его сына Шапура I появлялись рядом со скульптурами ахеменидских царей. Сасаниды мечтали о величии и могуществе Ахеменидов.

Армяне и парфяне верили в сходных по именам богов. Религиозные отправления не были отмечены строгостью. Сасаниды же утвердили государственную церковь, служители которой были наделены особой властью. Инакомыслие преследовалось самым жестоким образом.

Овладев персидским троном, Ардашир Папакан предпринял военные действия по нескольким направлениям. Его войска подошли к Армении, но армяне, действуя вкупе с соседним Атрпатаканом (нынешний Иранский Азербайджан), заставили царя отступить. В армянской литературной традиции сам царь «Хосров» (в действительности Трдат II) бросил вызов Ардаширу. Защищая общие с парфянскими Аршакидами семейные интересы, армянский царь десять лет успешно сражался против узурпатора.

Главным противником Ирана была, естественно, Римская империя, которая в очередной раз использовала Армению в качестве плацдарма. Война продолжалась до 233 г. и завершилась без ощутимых для держав результатов. С приходом к власти Шапура I наступил перелом. Две войны с императорами Гордианом III и Филиппом Арабом принесли победы персидскому царю, его войска дошли до Антиохии-на-Оронте. Третья война (259 – 260) принесла Сасанидам новые победы, император Валериан попал в плен. Эти события непосредственным образом затронули и Предкавказье. В высеченной на скале победной реляции Шапура I Армения точно так же, как и соседи – Иверия (Восточная Грузия) и Кавказская Албания (располагалась к северу от р. Куры) – числятся среди покоренных стран. Армянский трон последовательно занимали иранские царевичи, будущие правители Сасанидской державы Ормазд-Ардашир и Нарсес с титулом «Великий царь Армении». Армянский царь Хосров II, правивший до 287 г. и павший вследствие заговора, довольствовался небольшой частью своей страны. Сын Хосрова спасся, найдя прибежище на имперской территории, и через два года вернулся на родину, чтобы занять армянский трон под именем Трдата III Великого. Его возврат в Армению был обусловлен резким изменением в соотношении сил Ирана и Римской империи.

В 296 г. царь царей Нарсес начал военные действия против Рима, стремясь вернуть Месопотамию, утраченную Ираном в 288 г. Персы вступили на месопотамскую территорию. Но уже на следующий год цезарю Галерию удалось разбить противника, весь лагерь, гарем и сокровища шахиншаха остались в руках победителя. Эта битва произошла на территории Армении. В 299 г. персы вынуждены были подписать в городе Нисибине договор на сорок лет, согласно которому Месопотамия и ряд южных армянских областей «за Тигром» отходили к Римской империи. Именно тогда на армянском престоле утвердился Трдат III, власть которого распространялась также и на соседний Атрпатакан.

Нисибинский договор обеспечил в стране преобладание имперского влияния на несколько десятилетий вперед, которое было закреплено также в связи с утверждением христианства в обеих странах в качестве государственной религии.

Становление христианской Армении

Зародившись в Палестине, в иудейской среде, христианское учение перекинулось в общины еврейской диаспоры, одновременно приобрело космополитический характер и вскоре вышло за географические пределы Римской империи. Первоначальное христианство проникало во все слои населения, без различия пола и возраста, однако встречало сильное противодействие властей, периодически устраивавших на христиан жестокие гонения. Тем не менее, новое учение преодолевало политические и этнические границы, следовательно, воздействовало на души, прежде всего, системой новых нравственных ценностей.

Как и многие другие церкви, Армянская Церковь связывает свое основание с деятельностью апостолов, в данном случае апостолов Фаддея и Варфоломея. Литературное предание повествует о том, как правивший в городе Эдессе царь Абгар заболел и направил Спасителю грамоту с просьбой прибыть и исцелить его. Абгар выступает в легенде в качестве армянского царя. Иисус выслал к нему апостола Фаддея, тот вылечил царя и крестил его, а затем и всех армян. Апостол Фаддей встретил в Армении апостола Варфоломея, который ранее проповедовал христианское учение в Иране и Индии. Противники христианства в Армении предали обоих проповедников мученической смерти. Эта легенда, как и ее источник, сирийское сказание об Абгаре (в данном случае сирийском царе), не может претендовать на историчность. Известный проповедник христианства Тертуллиан полагал, что на рубеже II – III вв. армяне, в числе многих других народов, верили в Христа. А в середине III в. в Армении (возможно, в Малой Армении, находившейся в границах империи) была, по крайней мере, одна епархия, во главе с епископом Меружаном.

Поначалу христианскую проповедь в Армении осуществляли выходцы с сирийского юга и греческого запада. Опорным пунктом для первых была Эдесса, для вторых – Кесария, знаменитые своими богословскими школами. Основную терминологию, связанную с христианским вероисповеданием, армяне заимствовали из сирийского языка – каханай, екелеци, хетанос, что означает «священник», «церковь», «язычник».

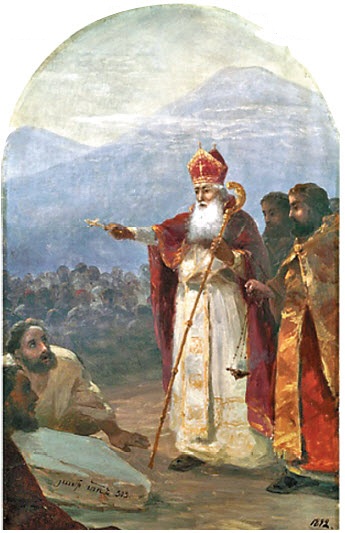

Утверждение армянского христианства связано с деятельностью Григория, названного впоследствии Просветителем (Лусаворич). Выходец из местной высшей знати, он в юности оказался в Каппадокии, вернулся в Армению и приступил к проповеди. Бывший еще язычником, царь Трдат подверг его жестоким преследованиями, надолго заточил в яму, но Григорий выстоял. Однако Трдат в наказание, согласно легенде, обратился в вепря и был возвращен в человеческий облик опять-таки Григорием. Так или иначе, но обстоятельства изменились, и Григорий крестил царскую семью и при деятельной помощи царя развернул свою деятельность по всей стране. В Кесарии (главном городе соседней Каппадокии) он принял сан епископа. Христианство в Армении приобрело статус государственной религии, а прежним верованиям был нанесен сокрушительный удар. Было уничтожено восемь святилищ языческих богов.

Датировка этих событий чрезвычайно трудна, так как в сохранившихся источниках действительность тесно переплетена с легендой. Широко распространена точка зрения, согласно которой обращение Армении имело место в 301 г. Эта дата признана и Армянской Апостольской Церковью. Республика Армения в 2001 г. торжественно отметила 1700-летие крещения армян. Высказана и другая точка зрения, согласно которой это событие имело место в 314 г., поскольку тесно связанная с Римом Армения не могла бы принять христианство на государственном уровне в период, когда в империи оно подвергалось жестоким гонениям, и лишь в 313 г. знаменитым Миланским эдиктом была провозглашена всеобщая веротерпимость. Так или иначе, Армения явилась первой страной, где христианство стало государственной религией.

В ближайшие десятилетия крещение приняли также соседи, Иверия и Кавказская Албания. Официальное признание христианства сопровождалось атакой на прежние верования. В странах, принявших новую веру, языческие святилища были уничтожены, а жрецы подверглись жестоким карам. Антагонизм между Сасанидской державой и этими странами резко обострился.

Разумеется, даже официальное признание христианства не означало, что армяне поголовно отошли от старых верований. Армянские авторы еще долгое время будут сетовать на пережитки язычества, на устойчивость старых обрядов, на то, что «в варварском невежестве» многие растрачивают свое время «на занятия предосудительными искусствами, древними языческими обычаями», что они любят «свои мифические песни, свои сказания, на них воспитывались, им верили и постоянно предаются им». Но некоторые действия, например священное заклание домашних животных (при этом монахи или церковнослужители могли рассчитывать на определенную часть жертвенного мяса), будут признаны церковью и даже использованы в собственных интересах. Переход от язычества к христианству обусловил в целом коренную ломку в сознании армян, породил новую ментальность, новую культуру, которая отныне будет непрерывно развиваться и окажет значительное воздействие на современную культуру армян.

Феодальная монархия

Нисибинский договор 299 г. предопределил внешнеполитическое положение Армении на несколько десятилетий вперед. Иран на время смирился с ее потерей, а Римская империя (с IV в. ее можно именовать уже Византийской) могла рассчитывать на лояльность армян. Именно в этот период обрела законченную форму армянская государственность, при том, что истоки ее восходят к урартскому и послеурартскому периоду, а вершиной могущества и международного признания является эпоха Арташесидов – Арташеса I и Тиграна II. После крайне неуравновешенного в политическом смысле III в. Армения смогла, наконец, обратиться к решению внутренних проблем, относительная же стабильность позволяла ей долгое время справляться с внешней угрозой.

Прибыв в Армению в сопровождении римских вооруженных сил и утвердившись на троне, Трдат III (299–330) остался верен имперским интересам, которые в этот период в известной мере совпадали с интересами его страны. Важнейшим событием времени правления Трдата было утверждение христианства. Его сыну Хосрову Котаку (330–338) пришлось отражать набег кавказских народов, которые под водительством царя Санесана вторглись в Армению и оставались здесь в течение года. В решающей битве Санесан погиб, а его войско повернуло обратно. В действиях против Санесана рядом с армянскими боевыми силами участвовали и византийские. Этот эпизод сам по себе не нарушил стабильность государства. Царь справлялся и с теми внутренними силами, которые выступили против его верховных прав. На берегах реки Азат (приток Аракса), близ древней столицы Арташат царь основал новую резиденцию Двин. При Хосрове Котаке были высажены деревья вдоль дороги, которая вела из Гарни к Двину, искусственные лесонасаждения появились между Арташатом и рекой Аракс. В течение ближайших столетий именно Двин был главным административным центром той части Армении, которая попала под верховное владычество Ирана и, далее, Арабского халифата.

Нисибинский договор ознаменовал крупное поражение Ирана в его политике по отношению к Армении, тем не менее, Сасаниды в период длительного правления Шапура II (309–379) не выпускали страну из поля зрения и всячески старались вернуть утраченные позиции. Все последующие десятилетия царская власть в Армении вынуждена была считаться с этим противостоянием и лавировать между двумя грозными силами, тогда как ее собственные интересы (и шире – интересы страны в целом) предполагали, конечно, независимость. При преемнике Хосрова Котака – Тиране (338 – 350), который утвердился на троне с помощью Византии, наметился первый конфликт между царем и главой церкви, который был побит камнями. Самого Тирана заманили в ловушку и ослепили. Трон занял сын Тирана Аршак II (350 – 368). В период его правления Византия начала утрачивать свои позиции, тем не менее, не настолько, чтобы Аршакуни могли пренебречь этим фактором. Армения продолжала оставаться привязанной к Византийской империи, и в сложившихся условиях это обеспечивало стране некоторую безопасность.

При Аршаке II был созван первый армянский церковный собор в городе Аштишате (356 г.), где был утвержден ряд канонов духовного и светского содержания. Был основан новый город Аршакаван, однако он просуществовал недолго. В 359 г. в очередной раз начались военные действия между Ираном и Византией. Военные действия коснулись также южной части Армении. Весной следующего года в Кесарию Каппадокийскую прибыл император Констанций II. Он пригласил к себе царя Аршака II и убеждал его оставаться «другом и верным союзником римлян». Констанций не жалел средств и щедро одаривал Аршака и царя Иверии Мириана, чтобы укрепить их преданность империи. Союз с Арменией был скреплен браком между армянским царем и Олимпиадой, бывшей невестой брата Констанция, Константа.

В 361 г. к власти пришел император Юлиан. Современный событиям римский историк Аммиан Марцеллин, который подробно описывает эпоху, замечает: многие народы предлагали Юлиану помощь в войне с персами, но только Аршак получил предписание собрать войско и действовать в соответствии с последующими повелениями. По приказу императора армяне участвовали в захвате крепости Хилиоком. Но персидская кампания Юлиана кончилась поражением, сам император пал на поле боя, а его преемник Иовиан (363 – 364) поспешил принять предложение противника. Среди многих уступок византийская сторона вынуждена была вернуть Сасанидам часть армянских территорий, которые отошли к ней по Нисибинскому договору 299 г. К новому же договору было сделано «гибельное и постыдное добавление», а именно: «После данного соглашения не оказывать помощи против персов нашему всегдашнему верному другу Аршаку, если он будет о том просить». Именно так комментирует это событие Аммиан Марцеллин.

Таким образом, армянский царь (который официально продолжал считаться «другом и союзником римлян») в дальнейших своих действиях мог рассчитывать лишь на собственные силы. Но и этими силами он распоряжался не в полной мере. Конфликт между центральной властью и удельными князьями является характерной чертой феодального общества, и Армения в этом смысле не была исключением. Но центробежные устремления местной знати толкали ее на союз с внешними силами, на частую смену политической ориентации и провоцировали углубление противостояния между Арменией и Сасанидами. Договор с Ираном, столь невыгодный для империи, соответственно и для Армении, оживил эти тенденции. Множество бед принес Армении глава одного из наиболее значительных нахарарских родов Меружан Арцруни. Отрекшись от христианства и приняв зороастрийскую веру, он перешел на службу к персидскому царю и во главе персидской армии вторгался в армянские пределы. Впоследствии к Меружану присоединился и другой нахарар, Ваган Мамиконян. Эти набеги распространились на юго-западные и западные территории Великой Армении, неся гибель и разорение. Грабительские по своему характеру нападения осуществлялись с явной целью вызвать дестабилизацию. Непоправимый удар был нанесен городам и городской организации. Из-под власти армянского царя вышли многие пограничные области. Политика Ирана по отношению к Армении становилась все более агрессивной. В неравной борьбе Аршак II потерпел поражение и, будучи вынужденным откликнуться на зов Шапура II, отправился к нему. Он был схвачен персами и кончил жизнь в темнице.

Преобладание Ирана в Армении становилось все очевиднее, но и Византия не уступала своих позиций. Около 369 г. император Валент утвердил на армянском престоле сына Аршака II – юного Папа, но поначалу не решился наделить его царским титулом. Только через год, когда в Армению вошли имперские силы, Пап обрел все знаки власти. Он управлял страной лишь до 374 г. За короткий период своего управления Пап предпринял удачные попытки возвращения отпавших окраинных областей государства. Он также стремился ограничить политические амбиции и экономические аппетиты церкви. Обеспокоенный чрезмерным усилением византийского влияния, он попытался в качестве противовеса наладить отношения с Шапуром II. Император, зорко следивший за действиями Папа, вызвал его в Таре, где его задержали. Пап бежал в Армению, но здесь пал жертвой заговора, инспирированного римскими военачальниками.

При всем неравенстве сил Армения еще могла организовать сопротивление. При Аршаке II армянские войска действовали под командованием верховного военачальника Васака Мамиконяна, при Папе его место занял сын Васака Мушег. При нем ряд областей, отпавших при Аршаке II, были возвращены под власть армянского царя. Пап был последним царем, способным обеспечить стране известную независимость. Аммиан Марцеллин характеризует Папа как мудрого и храброго правителя, павшего жертвой заговора. Его преемники были бессильны противодействовать империи и Сасанидам. После смерти Папа армянский трон волею империи занял Вараздат, выходец из того же рода Аршакуни, который до восшествия на трон добился большого успеха на одних из последних Олимпийских игр, состоявшихся в 344 г. Через несколько лет Вараздат был изгнан из страны. После него в Армении правили сыновья Папа – Аршак и Вагаршак, при том, что реальная власть принадлежала главнокомандующему вооруженными силами Манвелу из того же рода Мамиконян. Манвел смог, наконец, одолеть отступника Меружана Арцруни, в течение ряда лет воглавлявшего набеги на Армению. Но вскоре после смерти Манвела страна была разделена между державами.

Вопрос о разделе, призванном положить конец соперничеству Ирана и Византии по поводу Армении, ставился еще в ходе переговоров между державами в 375 – 377 гг. В 387 г. Иран и империя пришли по этому поводу к окончательному соглашению. Линия раздела прошла мимо Карина (ныне Эрзерум) на севере и Нисибина на юге, причем первый из этих пунктов оказался на территории, подвластной империи, а второй – Ирану. На долю последнего пришлось более трех четвертей территории Армении.

Раздел страны не повлек за собой немедленного упразднения царской власти. В 80-х гг. IV в. в Армении одновременно правили два царя, Аршак III и Хосров IV, оба Аршакуни, первый в византийской части, второй – в персидской. Соответственно Аршак находился под покровительством империи, а Хосров был поставлен Сасанидами. Но Аршаку III довелось царствовать всего несколько лет, и у него уже не было преемников. В персидской же части продолжали править местные цари. В 399 – 414 гг. армянский трон занимал Врамшапух Аршакуни, его правление протекало в относительно спокойных условиях. Именно при нем был создан армянский алфавит и начала распространяться письменность. После смерти Врамшапуха в Армению всего на 8 месяцев вернулся царь Хосров, а его преемником стал сын персидского царя Ездигерда I, Шапур, – Сасаниды словно обратились к былой практике. Шапур занимал трон около четырех лет, но со смертью отца (420) вернулся в Иран и тут же был убит. Последним армянским царем оказался сын Врамшапуха, Арташес (422–428). К этому времени местная знать обрела значительную силу и, защищая собственные интересы, выступила против царя. Заступничество Католикоса не помогло. Арташес при содействии персидского царя был изгнан и более не вернулся в Армению, преемников же у него не было. Сасаниды пересмотрели свою концепцию управления этой страной и упразднили здесь институт власти местных царей.

Гагик Саркисян, Константин Худавердян, Карен Юзбашян

Оставьте свои комментарии