Южный Кавказ: 2013 год даст ответы на многие вопросы ушедшего года

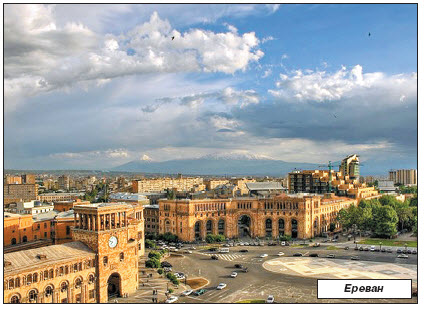

Прошедший 2012 год не принес на Южный Кавказ революционных изменений. Регион не сотрясали масштабные конфликты (хотя алармистских прогнозов прозвучало немало). Парламентские выборы в Армении и в Грузии дали старт реконфигурации внутриполитического дизайна в этих двух республиках. Однако завершение этого процесса должно случиться уже в наступившем году.

В Азербайджане 2012-й был годом без выборов, однако по многим признакам приближение главной кампании для страны – президентской – ощущалось. Его можно было проследить и по усилению жесткой риторики относительно нагорно-карабахского урегулирования, и по «спецэффектам» вроде скандального помилования офицера Рамиля Сафарова после его экстрадиции из Венгрии, и по попыткам разрозненной оппозиции найти пути для консолидации, и по косвенным попыткам внешнего воздействия на ситуацию в прикаспийской республике. Так, сотрудники «Проекта отчетности по организованной преступности и коррупции» преподнесли президенту Ильхаму Алиеву экстравагантный новогодний «подарок» в виде первого места в рейтинге высокопоставленных коррупционеров в номинации «Восточная Европа – Центральная Азия».

Крупные региональные и глобальные игроки в течение 2012 года интересовались Южным Кавказом далеко не в первую очередь. Заметно снизила свое внимание к кавказским геополитическим процессам Турция, сосредоточившись на сирийском кризисе и балансировании между своей натовской идентичностью и особыми ближневосточными интересами. Иран обращался к Кавказу лишь в контексте ключевой для себя израильско-американской проблемы. Впрочем, то же самое (только с обратным знаком) можно сказать про Израиль, пытающийся использовать отношения со странами региона (в первую очередь с Азербайджаном) для своей главной игры – ближневосточной. Что касается Москвы, Вашингтона и Брюсселя, то, несмотря на различные интересы и непохожую мотивацию, все трое стремились без необходимости не обострять ситуацию. Это проявилось во многих случаях (будь то пресловутое «дело Сафарова» и нагорно-карабахский процесс в целом или внутриполитические изменения в Грузии). Грузия вместо разрекламированного продвижения в НАТО получила статус «аспиранта» на саммите в Чикаго, а процесс российско-грузинской нормализации сделал лишь первые, очень робкие шаги. При этом, как справедливо полагает российский политолог Александр Скаков, 2012 год остался годом «устойчивой нестабильности» для региона. Существенных подвижек по разрешению конфликтов он не принес, хотя и худшие сценарии в виде возобновления военных действий не оправдались.

Насколько же результативным можно считать «устойчиво нестабильный» 2012 год для Южного Кавказа? И что можно считать результатом при отсутствии принципиальных изменений?

Начнем ответы на поставленные вопросы с внутриполитических процессов. В двух республиках региона прошли парламентские выборы. Как правило, кампании по выборам в представительные структуры менее важны, чем президентские. Однако и в Армении, и в Грузии (хотя каждый случай здесь уникален) выборы-2012 были крайне важны.

В случае с Арменией это была первая кампания после президентских выборов 2008 года, осложненных гражданским противоборством и появлением такого важного политического явления, как несистемная (уличная) оппозиция. И во главе не с маргиналами, а с первым президентом республики после обретения национальной независимости. Выборы в парламент закрыли (на какой период – второй вопрос) проблему «несистемной оппозиции». Прохождение в высший представительный орган самой крупной несистемной партии – Армянского национального конгресса (АНК), ранее имевшего своих депутатов лишь на уровне столичного совета, серьезно изменило всю конфигурацию сил. Теперь в парламенте представлены как несколько «партий власти», так и несколько оппозиционных «колонн». Оказалось, что с помощью массовых акций решить главный вопрос – проблему политического доминирования – невозможно. Власть продемонстрировала свою устойчивость и гибкость, успешно комбинируя мягкую силу и закулисный торг. В итоге интрига, появившаяся было после выборов в парламент (в виде конкуренции претендентов от Республиканской партии и «Процветающей Армении»), к концу года умерла. Власть уступила в малом, получив в итоге «технические выборы» без участия и харизматичного Левона Тер-Петросяна, и прагматичного Гагика Царукяна. Отказ от жесткого выдавливания оппозиции с политического поля, продемонстрированный в ходе парламентских выборов, себя оправдал.

И избрание Сержа Саргсяна на второй срок в 2013 году не выглядит сложной задачей.

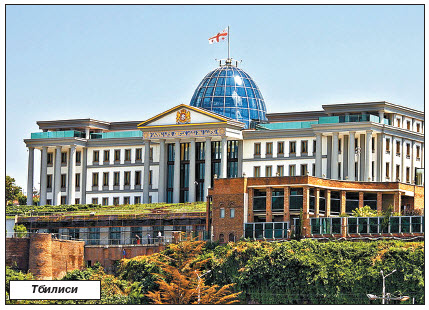

В Грузии же парламентские выборы, во-первых, открывали новый избирательный цикл, зарифмованный с введением конституционных поправок, а во-вторых, были последней кампанией для Михаила Саакашвили в ходе его второй президентской легислатуры. Но самое главное, впервые за много лет правящей партии был брошен вызов со стороны Бидзины Иванишвили и его коалиции «Грузинская мечта». Об итогах кампании-2012 в Грузии споры не утихают и после ее завершения. Думается, что весь 2013 год их будут не менее интенсивно обсуждать в предвкушении президентских выборов. Однако уже сегодня они снова выпукло обозначили крайне важные для любой постсоветской государственности сюжеты. Иванишвили снова продемонстрировал, что политик, имеющий хотя бы относительную независимость от госбюджета и правящей партии, способен добиться немалого. Даже без программы и сильной команды. Этот пример заставит многих постсоветских руководителей задуматься о том, стоит ли терпеть таких «вольных стрелков». Впрочем, терпение Саакашвили – не результат его имманентной демократичности. И сегодня имеющаяся Конституция позволяет ему хоть завтра отправить правительство Иванишвили в отставку и предложить новый кабинет министров. Вопрос только в том, есть ли у него ресурсы для этого. Грузия – не страна с ядерной «кнопкой», мощная региональная держава или нефтяной эмират. Такие действия вызовут однозначно негативную реакцию Запада, а в Москву для Саакашвили после 2008 года путь закрыт. Отсюда и попытки сосуществования двух центров власти: президента, теряющего фактические полномочия, и премьера, набирающего силу.

Однако и у Иванишвили те же ограничители, что и у его оппонента. Перегни он палку в своих стремлениях зачистить политическое поле под свой интерес, и его внешнеполитические возможности на Западе также будут поставлены под вопрос. Правда, в отличие от Саакашвили, с Москвой он может работать. Проблема только в том, что и для этого направления возможности Иванишвили ограниченны, ибо переориентация внешней политики со всей неизбежностью поставит вопрос об уступках по Абхазии и Южной Осетии, к которым не готов весь грузинский политический класс вне зависимости от деления на «мечтателей» и «националов». Новый год станет для Грузии годом президентских выборов. Их результат подведет черту под циклом из двух кампаний и процессом смены власти. Их провал и возможное в таком случае противостояние снова поставят под сомнение весь грузинский национально-государственный проект.

На этом фоне особняком выделяется Азербайджан. Власть здесь видится, как Монблан, возвышающийся над политической повседневностью. В 2009 году в прикаспийской республике были приняты конституционные поправки. Самой главной из них можно считать изменение редакции статьи 101 (глава 6 «Исполнительная власть»). До вынесения поправок на референдум пункт 5 настоящей статьи гласил: «Никто не может быть избран Президентом Азербайджанской Республики повторно свыше двух раз». Конституционная новелла 2009 года дала возможность избрания президента более чем на два срока подряд. Таким образом, с того времени более не существует формально-юридических ограничений для избрания одного лица президентом Азербайджана. Национальный парламент (Милли Меджлис) также подконтролен президентской вертикали, что в очередной раз продемонстрировали итоги выборов в высший представительный орган власти в 2010 году. Правящая партия вместо прежних 63 мандатов получила в итоге 75. Ису Гамбара или других представителей светской оппозиции трудно даже отдаленно сравнивать с Бидзиной Иванишвили. Однако все эти мощные стартовые позиции для Ильхама Алиева не означают того, что в обществе нет недовольства политикой властей. И массовые акции – лишь часть большой проблемы. Действительно, светская оппозиция недостаточно сильна. Но это лишь одна сторона медали, поскольку при ее недостаточном присутствии велика опасность усиления радикального исламизма, чьи проповедники охотно эксплуатируют и тему борьбы с коррупцией, и социальной несправедливости, и властного непотизма. Не стоит забывать и о том, что при отсутствии публичной политики внутриклановая борьба выходит на первое место. И эта борьба может как усилить власть путем очищения от «стрелочников» и принесения ритуальных предвыборных жертв, так и ослабить ее, породив слой недовольных внутри системы. В этой связи вряд ли случайно то, что представители азербайджанской власти сегодня заявляют о готовности вести диалог с гражданским обществом, включая и партии, не представленные в парламенте. Таким образом, можно зафиксировать определенное понимание того, что сила при многих факторах превращается в слабость, а политическое доминирование не гарантирует полной победы. Даже если Запад к таковому и толерантен

Но в какой степени «большие игроки» проявляют свой интерес к кавказским раскладам? Про вмешательство (скрытое и латентное) Запада и России много охотников поговорить. Еще больше сторонников «сценарного подхода», рассматривающих каждый шаг Вашингтона и Москвы так, будто бы у них есть готовые и детально проработанные стратегии поведения. В действительности же реальная практика показывает дефицит стратегического мышления у ключевых игроков. И еще больший дефицит ответственности. Те же США и ЕС опасаются усиления Москвы на постсоветском пространстве (и Кавказ тут видится лишь как часть более сложных процессов). Однако ни американцы, ни европейцы не готовы представить внятные альтернативы и самое главное – внятное видение будущего региона. Кризис внутри Евросоюза откладывает европейские перспективы, и без того не блестящие для Армении, Грузии и Азербайджана. То же касается и продвижения по пути в НАТО, особенно актуального для Грузии. Уже сегодня ясно, что «аспирантский статус» юридически ничтожен, а до окончания выборного цикла даже и речи быть не может о получении страной ПДЧ (Плана действий по членству). Ни ЕС, ни США ничего иного, кроме «обновленных Мадридских принципов» (то есть здесь они фактически солидарны с Россией), предложить не могут, а «территориальная целостность» Грузии уже успела превратиться в ритуальную фразу, поскольку реально рисковать для осуществления этой задачи Вашингтон и Брюссель не хотят. Для Запада Кавказ становится интересным лишь в более общих контекстах (будь то афганская логистика или Ближний Восток). Надежды на его быструю демократизацию остались лишь у особо упорных догматиков, и парламентские выборы в Грузии это четко показали. На первый план выходят соображения стабильности и предсказуемости. Между тем, в российской кавказской «картине» эти соображения никуда и не уходили. Москва по-прежнему предпочитает удерживать то, что имеет, и отступать там, где прагматическая выгода неочевидна (самый яркий пример – Габалинская РЛС, потерявшая свое военное значение). В 2012 году Россия снова доказала, что для нее практический интерес намного важнее, чем приписываемые ей фобии относительно «ресоветизации» или «восстановления былого имперского могущества». Для восстановления чего бы то ни было у Кремля нет ни внятных стратегий, ни людей, готовых их реализовывать. Нет и инфраструктуры распространения влияния. По большей части политика РФ строится, как реакция на поступающие извне сигналы. Готов Иванишвили к нормализации – и Москва отправляет в Женеву Григория Карасина на первые после 2008 года прямые переговоры с представителями официального Тбилиси. Молчал бы лидер «Грузинской мечты» и новый премьер-министр закавказской республики – не проявляла бы инициативы и Москва. Своего проекта для Грузии в случае ухода Саакашвили у России нет. Даже со всеми возможными оговорками и нюансами относительно неразрешенных статусных вопросов. Статус-кво видится высшей ценностью, что, наверное, в условиях «стабильной неустойчивости» и неплохо, но имеет и свои ограничения. Неясно, что делать при возможных неожиданных переменах, которые могут прийти и не из самого региона, а затронуть его по касательной (Ближний Восток, Афганистан и Центральная Азия). И непонятно, до какого времени хватит ресурсов для удержания ситуации.

2013 год даст ответы на многие вопросы, обозначенные в прошлом году. Только поиск таких ответов будет происходить по-прежнему при дефиците стратегии и воли. Это уже более или менее очевидно.

Сергей Маркедонов, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, Вашингтон, США, обозреватель газеты «Ноев Ковчег».

Оставьте свои комментарии