Жингял из камуфляжа

Журналиста Дмитрия Писаренко телезрители до сих пор помнят по его репортажам из Армении и Арцаха. Он родом из Еревана. В годы карабахской войны был очевидцем многих событий, которые спустя годы отразились в письменных воспоминаниях. Публиковать мемуары в полном объеме, по его мнению, пока рано. Но часть из них, в виде новелл о людях необычной судьбы, мы представляем на страницах «Ноева Ковчега».

К вечеру обстановка разрядилась. По ночам не воевали. Смеркалось. В бинокль я рассматривал село Мадагиз. Бойцы мне показывали подбитую технику. К одному из них почему-то обращались по имени Осман. Я с интересом начал изучать его внешность. Обычно южные мужчины выглядят старше своих лет. Ему было, наверное, около тридцати. Бородатое лицо отличалось сильной смуглостью. Черты были не совсем армянские. Улыбка демонстрировала два сплошных ряда золотых коронок. И хотя о кавказцах принято говорить, что все они на одно лицо, различить «своих» среди «чужих» они могут с первого взгляда. Объяснить словами это нельзя. Это можно только прочувствовать, прожив много лет среди них.

– Он азербайджанец, – пояснил кто-то.

Я долго уговаривал Османа дать интервью. Но тот отнекивался. Объяснял, что национальная ненависть ослепила многих и его могут не так понять. Но в конце концов он сдался.

– Меня зовут Осман Охтубалаев. Родился в селе Баграмян Арташатского района Армении. Еще в детстве нас с мамой-армянкой отец бросил. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно. Воспитывался в армянских традициях, поэтому в 16 лет решил поменять имя, фамилию и национальность. Потом крестился. С тех пор в паспорте записано – Самвел Егоян. Детей у меня четверо, жена – армянка.

Осман расстегнул камуфляж. На груди висел золотой крестик. Он положил его на ладонь правой руки. Левой заботливо протер кончиками пальцев и подул:

– Я ведь по-азербайджански и два слова связать не могу, а многие армяне из нашего села так шпарят по-турецки, будто бы они азеры, а не я! Когда начался Карабах, азербайджанцы стали уезжать. Мне никто слова не сказал, хотя в селе все знали, кто я. До сих пор все зовут Османом. Подумал я и решил: чтобы зваться Самвелом, надо уважение заслужить. И не на словах, а на деле. Приехал сюда. Воюю…

В селе, на базе один из бойцов сказал, что ребята меня разыграли. Никакой он не азербайджанец. Но сказано это было не очень уверенно. Я понял, что Осман-Самвел все же пожалел о своем откровении и бойцы решили переиграть ситуацию.

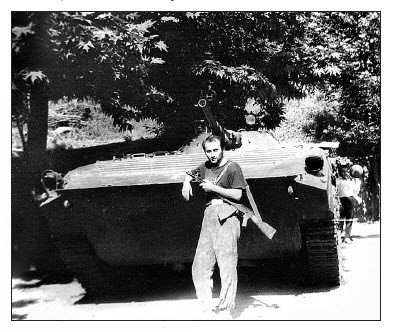

Чуть дальше стоял оранжевый «Урал» с пассажирским салоном. Рядом толпились бородатые ополченцы. Тогда борода для бойцов неофициально была обязательным атрибутом. Традиция восходила к концу ХIХ столетия, когда после армянских погромов в Турции мужчины уходили в горы, организовывались в партизанские отряды и давали клятву «фидаина». Думать о внешнем облике, будучи в скорби, не принято, поэтому щетина на лице превращалась в боевую окраску, становилась подчеркнутым символом народного мщения.

– Вы тут поосторожнее, в лесу турок полно, – сказал в объектив один из бородачей, и все дружно засмеялись.

– Вот смотри, это шеврон азербайджанского омоновца. А тот, видишь, в черном – это Эдик. На нем трофейная форма, – продолжил другой по-русски с каким-то странным акцентом.

Оказалось, что в этом отряде уже два месяца воюет туркмен. 23-летний Курбан Небесов из Калиниского района Туркмении.

– Служил в Армении, полюбил ее. После армии год дома пробыл и снова сюда вернулся.

– Воевать?

– Да, за справедливость.

– А то, что с другой стороны мусульмане?

– Если не я, то они в меня будут стрелять. Да, там мусульмане, здесь христиане, но все мы один хлеб едим, одну воду пьем.

Потом в объектив наперебой полезли его однополчане. Каждый хотел сказать о нем добрые слова. Говорили, что с ним ходили в разведку. Углубились на километр во вражеский тыл. Сутки он просидел без воды и пищи, но ни разу не выразил сожаления по поводу своего решения приехать в Карабах.

– Поэтому мы решили, как закончится война, женим его здесь и поселим навсегда, – заключил под общий одобрительный гул один из бородачей.

...Спустя 11 лет, перед вторым туром очередных выборов президента Армении меня срочно командировали в Ереван из Чечни. В городе шли митинги, и демонстранты каждый раз решительно направлялись к зданию ЦИК, окруженному рядами колючей проволоки и милиционерами.

– Дима, брат! Знаешь, сколько я тебя ищу! – раздался голос из милицейского оцепления. – Не узнаешь? Мы же с тобой в Члдране встречались! У меня тогда борода была, во-от такая, – сержант провел ладонью от подбородка до груди.

– Слушай, помнишь того туркмена, Курбана, ты его снимал. Нужны его кадры… Он погиб, еще в том году. Похоронен здесь, в Ереване. В Цицернакаберде. Но до сих пор на надгробии нет портрета. Помоги, перепиши его кадры…

Настал день пересменки. Взвалив на себя походные тюки, мы готовились спуститься с высоты. Командиром сменявшего нас подразделения был седовласый Рафик, которого я встречал на красносельском посту «крепость».

– Мы, по-моему, в Красносельске встречались? – подошел я к нему.

– А я думал, что ты меня не вспомнишь!

– В бригаду, да, вступили?

– Да, как видишь. Тяжело было отряду в последнее время. Мы же патроны, гранаты на свои деньги покупали. А тут – армия, полное обеспечение.

Я пошел дальше, к палатке, где Артур стоял с моим рюкзаком и кофром с камерой, которую мы за все дни, проведенные на сопке, ни разу не расчехлили. Ждали боевых действий и берегли аккумуляторы.

– Дядь, закурить не найдется? – послышался за спиной совершенно детский голос.

Обращались по-русски. Я повернулся и увидел перед собой курносого подростка-блондина. Молча угостил сигаретой и дал прикурить.

– Спасибо.

– Тебя как звать?

– Сережа. Ой! Подержите, пожалуйста. – Он протянул мне сигарету. – А то Рафик идет, а мне он курить запрещает...

– А тебе сколько лет?

– Пятнадцать, – ответил он уже по-армянски.

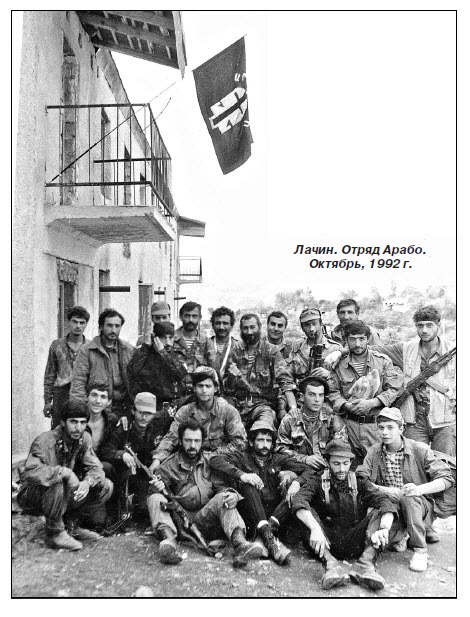

Сережа не соврал, хотя при подобных обстоятельствах обычно говорят неправду. А врать не стал потому, что уже чувствовал запах пороха. Прошлой осенью почти две недели воевал в зоне Лачинского коридора. Мне показалось, что я беседую с живым персонажем повести «Сын полка». Он стоял передо мной, пошмыгивая носом и попеременно подтягивая штаны. О своем прошлом рассказывал неохотно, все больше фантазируя о своей будущей жизни.

– Тетя Аня, а у меня грипп прошел, – радостно сообщил он проходившей рядом медсестре.

– Вот и молодец. Я тебе оставлю еще таблеток. Смотри, не пей холодную воду! – напомнила напоследок Аня.

В Армению Сережа попал совершенно случайно. Решившись бежать из московского интерната, он и не знал, куда ехать. Только бы за пределы России, где его не могла бы настичь милицейская дубинка. Так он оказался на Курском вокзале. Познакомился со сверстником-армянином, который предложил ехать в Армению. Выбирать было не из чего. К тому же подкупала кавказская щедрость нового друга. Он угощал сигаретами и лимонадом. Однако в поезде «друг» куда-то пропал. Так Сережа в одиночестве доехал до Ленинакана, где и решил попытать счастья. Волею судьбы ему встретился ополченец Рафик. Он не только приютил его у себя, но и пообещал усыновить сразу же после возвращения из Карабаха.

– Ты чего не здороваешься, – обратился к Сереже Юра. – Ты ведь знаешь, я тебя, как своего сына, люблю.

– А я всем кивнул, когда вошел в палатку. Только вот Рафик меня уже своим сыном считает, а я его батей.

Это было в конце февраля 93-го. А в апреле мне на одном из перекрестков у Аскерана повстречался Дед. От него я узнал, что Рафик погиб. Его сразила снайперская пуля, попавшая прямо в глаз. Как сложилась судьба Сережи, мне до сих пор неизвестно...

Ночевать меня привезли в автороту, которая базировалась в городке Степанакертского полка. Следующим утром отсюда должна была пойти колонна на Ереван.

– Русский? – спросил меня человек со странным лицом.

– Да.

– Степа или Степаныч. Здешний начпрод. – Он протянул руку.

– Дима.

– Откуда?

– Из Еревана. Я журналист.

– А я из Баку. Был и слесарем, и водителем, и цеховиком...

Это знакомство впоследствии переросло в крепкую дружбу. Бросившаяся сразу в глаза странность лица была последствием ранения. Девятого мая, на второй день после взятия Шуши, он участвовал в прочесе местности. Их группа вошла во двор частного дома, и тут же из окон второго этажа ударил неприятельский пулемет. Пуля выбила Степе глаз и раздробила височную кость.

– Когда я падал, эту же часть лица еще обожгла и струя из нашего гранатомета, – вспоминал он за чаем. – Наши ухнули из РПГ и всех стволов. Никто не уцелел… Меня сразу в Ереван эвакуировали. Несколько дней лежал в коме. Очнулся – ничего не вижу. Кто-то взял за руку, чувствую – Сусанна. Жена моя. Говорит: «Степа, мы в Ереване, в больнице».

– А дети где? – спрашиваю. У меня же две дочки маленькие.

– У родителей твоих, в Пятигорске, – отвечает.

– Видишь, все учла. Родители мои за меня переживают, а тут внуки рядом – облегчение. Это, друг мой, очень важно, когда оживать начинаешь. Такая вот у меня Сусанночка. Умница...

Коренной бакинец с Арменикенда, Степа переехал в Карабах по большой любви. За пару лет до войны. Сусанну он приметил, еще когда та была школьницей и приезжала в Баку к родственникам на каникулы. Степа жил по соседству. Стройная рыженькая карабахская девочка со строгим лицом и смешными веснушками с каждым годом при встрече заставляла биться Степкино сердце все сильнее и сильнее. И та оказалась неравнодушной к усатому Степе. Степа был нетипичным представителем того поколения бакинской шпаны. В нем сочетались знания по ведению блатных разборок с глубокими познаниями в литературе и истории. Ему нравилось читать. Он цитировал Сервантеса, приводил выражения Апулея, судил о достоинствах и недостатках Ремарка... Все это восторгало Сусанну, собиравшуюся поступать в институт. Дело шло к развязке. Свадьбу сыграли по всем канонам. И зажил Степка счастливой семейной жизнью, но не пожелал при этом отказываться от прежних холостяцких привычек. Часами по вечерам, вместо того чтобы уделять внимание молодой жене, он пропадал в беседке, где играл в карты или просто вел разговоры с приятелями. Сусанна стала нервничать. Отец Степы не раз пытался его образумить. Тщетно. Тогда семейный совет решил: надо Степку вырывать из среды. И отправили молодых жить в Степанакерт. Здесь он занялся швейным производством. Оборудовал цех. А потом началась война...

– Ты-то как оказался в фидаинах? – поинтересовался я.

– Все пошли. Стыдно было не идти.

– Ну и с чего все началось?

– Оружие перевозили и попались. Ой, Дима, как нас били вэвэшники! Ой как били! Но, слава Богу, посадили. Не стали убивать. Через несколько суток обменяли на пленных солдат. Потом мы в лачинском районе ЛЭП взрывали. Тротил на себе перетаскивали. Там тоже русские засекли. Бежали – только пятки сверкали. Страх – вещь такая, что бежать заставляет... А потом, когда войска ушли, стало попросторнее. Только вот это ранение совсем некстати... Сейчас, видишь, у меня глаз вставной, стеклянный.

Степа достал из глазницы муляж и стал протирать платком веки, из-под которых покатилась слеза.

– Протез долго носить нельзя. А еще мне операция предстоит. Вот потрогай тут!

Степа повернул ко мне висок, рядом с выбитым глазом. Я не решился.

– Да трогай ты, не бойся! У меня там вообще пусто. Только мягкая ткань. Приглядись, смотри, как пульсирует. Со временем, когда организм к новым реалиям адаптируется, буду титановую или пластмассовую пластину ставить.

За дверью послышались приближающиеся шаги. Дверь в каптерку распахнулась. Незнакомец с порога скороговоркой на еще малопонятном мне карабахском диалекте что-то сообщил Степе.

– А как зовут? – спросил Степа на русском.

– Не помню, но он тебя и твоих родителей хорошо помнит.

Незнакомец ушел, а Степа задумался. Потом постепенно начал складывать в большой полиэтиленовый пакет печенье, сигареты, чай, сахар, хлеб...

– Он из наших шоферов, – пояснил Степа. – Сказал, что в Шушинской тюрьме один пленный из Баку, с нашего двора. Поеду, навещу земляка...

Я лег спать. Утром за чаем Степа поделился впечатлениями о «свиданке».

– Он меня сразу узнал. Назвал дядей Степой. А я его долго не мог вспомнить. Потом понял, почему. Я когда уезжал из Баку, он совсем мальчишкой был. Его родители – наши соседи. Ну, рассказал последние дворовые новости. У нас двор очень дружный был. И свадьбы, и поминки вместе отмечали... Сказал, что сосед наш умер. Хороший был человек, добрый. Царство ему небесное.

Степа налил в два чайных стакана по 100 граммов самогона, и мы, не чокаясь, выпили.

…Спустя несколько месяцев, ранней весной 93-го я приехал к Степе вместе со своим оператором Артуром Апресовым. Он тоже был из Баку. После съемок мы сидели в его каптерке. Делать было нечего.

– Пойдемте в кино! – предложил Артур. – Я афишу видел – «Рабыня секса».

Вечером мы, переодетые в гражданское, пошли в кинотеатр. Картина у входа напоминала недавнее советское прошлое. При дефиците развлечений у молодежи вечерами оставалось только кино. А если еще в фильме на секунду- другую появлялась женская грудь или еще какой-то элемент эротики – аншлаг был обеспечен. Огромная надпись на афише – «Рабыня секса» сразу бросалась в глаза. И только присмотревшись, можно было понять, что это был второй сеанс. Первым шел какой-то индийский фильм. Фишка была в том, что билет продавали с правом на два сеанса. Фильмы шли один за другим. У касс стоял невероятный ажиотаж. Индийское кино само по себе в провинции было всегда в почете, но интерес подогревало интригующее название второй картины.

Индийский фильм, насыщенный музыкальными номерами, шел под щелк пальцев всего зала. Сцены же драк вызывали свист и улюлюканье. И вот наступил апофеоз – «Рабыня секса». Женщины спешно стали покидать зал, стыдливо прикрывая руками глаза, тем самым демонстрируя свое брезгливое отношение к теме. В глубине души и им наверняка хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на запретное, но провинциально-патриархальные порядки брали верх. Девушек и женщин провожали ехидные улыбки подростков. Сам фильм был примитивный. Главное – откровенные сцены. Присутствующие в зале, собственно, для этого и собрались.

– Зачем это здесь нужно? Такая бестактность! Кто позволил? – Я пожимал плечами.

– Очень грамотная политика, – задумчиво ответил Степа. – Ты представь, сколько мужчин после кино захотят дотронуться до своих жен. Много сейчас пацанов погибает. Пусть хоть успеют потомство оставить...

Январь 94-го в Карабахе выдался теплым. Мы лежали на травке у взлетки в ожидании вертолета. Солнце светило настолько не по-зимнему, что можно было загорать. Передо мной то и дело на костылях курсировал боец лет тридцати в камуфляже и с забинтованной ногой. Он ходил взад-вперед и всматривался мне в лицо. Я уж не вытерпел:

– Что-то случилось, браток?

– Кажись, землячок?

– Да нет. Не совсем…

– А-а-а… А я все думаю подойти, а не решаюсь. Сам-то я из России, Жоркой зовут…

И Жорка стал рассказывать свою жизнь. О том, что был зачат армянином на шабашке. Батя, говорит, на заработки приезжал, под Самару. Настругал его и пропал. Одно только мать помнила, что родом Жоркин отец был из Карабаха. Он душевно рассказывал, как разбирается в комбайнах и тракторах разных марок. Из этого я сделал благородный вывод:

– В тебе, видать, гены пробудились, небезразличной сталась эта война. Небось, танкист?

– Не-е-ет. Что ты! Я че, вольтанутый? – замахал он руками.

От такого ответа я даже приподнялся. Стал внимательно разглядывать нового знакомого.

– Ну, а чего так? В технике хорошо разбираешься, а сам в пехоте?

– Какая пехота? Я че, вольтанутый, что ли? Я так, по хозяйству в казарме помогаю. Подметаю, за водой хожу.

– А ранило как? – Я посмотрел на забинтованную ногу.

– Это случайно. Сурен, водила нашего командира, пистолет чистил и выстрелил. Срикошетило.

– В госпиталь летишь?

– Не-е-ет. Уже насовсем. В Россию.

– А чего тогда приезжал, если не воевать?

И тут началось самое-самое. Жорка преобразился в глазах и стал смачно рассказывать свою историю. Его глаза заиграли, а сам он, едва удерживаясь на костылях, сопровождал рассказ энергичной жестикуляцией.

– Я как по телевизору увидел, что с Агдамского винзавода ведрами на халяву портвейн тащат, понял – рвать туда надо. Ехал долго. В основном на попутках. Больше недели из-под Самары в Карабах добирался. Все эти дни закрываю глаза и вижу: льется мне портвешок в тару. Потом сижу, смакую. Ну, ты ж понимаешь, о чем я! Приехал, явился в первую же казарму, доложил, что так, мол, и так – алкаш я. Приютите, а я вам послужу честно. Человек я безобидный – по лицу видно. Взяли, место отвели, видишь, вот форму даже выдали. Полгода счастливо жил! Утром встаю, беру канистру и на дорогу выхожу. Там или на трактор, или на машину подсяду и в Агдам, на винзавод знаменитый. Портвухи – море! От запаха уже опьянеть можно. Местные брезгуют, а я черпаю себе, черпаю... Опрокину в себя эдак порядочно и в обратный путь собираюсь. Приеду в казарму, налью себе чуток – тягону и подметаю, посуду мою. Так в течение дня по чуть-чуть и почти всю канистру добью. На утро оставлю немножко – и все. Проснусь, пропущу остаток, нет, чую, что башка трещит, надо ехать. Опохмеляться надо. Опять беру канистру – и на дорогу.

Жорка замолчал и с застывшей улыбкой стал смотреть куда-то вдаль.

– Ну и чего же ты уезжаешь?

– Кончился портвейн...

Дядя Лева и двое его сыновей, 18 и 19 лет, ушли на фронт и вернулись живыми. Таких счастливых женщин, какой должна была быть их мать, в Карабахе, возможно, больше не было. Но ее дом радость обошла стороной. Муж и дети вернулись инвалидами. Да и дом стал похож на калеку. В большой комнате – пробоина от осколка. Это снаряд «Града» во время войны разорвался во дворе и пробил саманную стену. На окнах в картонках – последствия авианалета, следы кассетных бомб. Заделать бреши дядя Лева не может. Не доходят руки. Потому, что у дяди Левы нет ног…

Оба сына вернулись с контузией, и оба сидят на таблетках. Сигареты курят одну за другой. Младший еще ничего. Общается с гостями и врачом, а старший сторонится чужих. Пишет на стенах бессмысленные фразы и рисует каракули. А еще может внезапно наброситься с кулаками на входную дверь. У него редкая форма шизофрении. Иногда он вменяемый. На фотографиях узнает себя и друзей. Сам показывает снимок футбольной команды «Карабах» (Степанакерт) образца 1987 года. Указательным пальцем тычет в мальчика с взъерошенными волосами в нижнем ряду.

– Это я, – произносит он тихим голосом.

У него была жена. Поженились во время войны. Но она ушла после того, когда он вернулся другим. Прервала беременность. Дядя Лева уже никогда не станет дедушкой...

Младший сын всем гостям вежливо улыбается. Почтительно интересуется, как у них дела. Даже у тех, которые в доме у дяди Левы впервые.

– Давайте покурим, а? – просит он гостей через каждые два предложения.

Его мучают головные боли. У него тоже шизофрения, только в начальной стадии. Семейный врач говорит, что им, к сожалению, не суждено излечиться. Таблетки могут только сбить скоростной характер заболевания. На лекарства каждый месяц надо тратить немало денег. Если не удается купить успокоительные, то мальчики ночью не спят. Начинают кричать. И кричат еще громче, когда слышат крики друг друга.

– Мама, мама, помоги! – зовет старший. – Мама, кто там? Я боюсь!

– Мама, мне страшно! – раздается из другой комнаты. – Он близко!

Дядя Лева вскакивает, хочет подбежать к детям, но его две культи беспомощно свисают с кровати, и он сочувственно-молча смотрит на то, как бедная мама пытается успокоить сыновей. До войны она преподавала музыку. Теперь ей нельзя оставлять без присмотра своих мужчин. Мама печет хачапури на продажу и... плачет. Все живы, но не здоровы... Ветеранские пенсии и пособия по инвалидности – сущие копейки. Дядя Лева хоть и на протезах, но передвигается с помощью костылей. Чтобы покупать сыновьям снотворное, упросил владельца соседнего магазина взять к себе продавцом. Он тоже воевал и пошел инвалиду навстречу. В войну дядя Лева служил в артиллерии, а в мирное время работал на заводе наладчиком оборудования. На фронте отличился тем, что в рекордные сроки восстанавливал поврежденную технику. Мастерил пушки так, что те на лафете могли развернуться на 360 градусов. Подорвался на мине за год до перемирия... Отец был артиллеристом, а сыновей контузил артиллерийский снаряд. Вот такая злая ирония. Причем пострадали они одинаково, но в разных местах и в разное время... И устроился дядя Лева на работу. Зарплата – 100 долларов. По ночам в доме стало тихо. Никто не кричал. Только мама иногда рыдала, приглушая всхлипы подушкой...

Но вот пришло время снова подтверждать инвалидность. Дядя Лева честно отметил в анкете, что работает. Написал даже, где и кем. Но в комиссии его вопрос стали затягивать. Намекали на что-то, но он не понимал. А когда понял – ничего не сказал. Ушел. Пошел на задний двор, где держал голубей. Посыпал им просо и стал смотреть, как они его клюют. Потом вынес большой медный таз, налил воду. Птички стали плескаться.

– Опять понервничал, раз с голубями нянчишься? – послышался тихий голос подошедшей сзади жены.

– Э-э-э... Они считают, что у меня выросли ноги. Продавцом же работаю...

Он не дал взятку, и ему изменили группу инвалидности. Дети снова кричат по ночам...

Дмитрий Писаренко

Оставьте свои комментарии