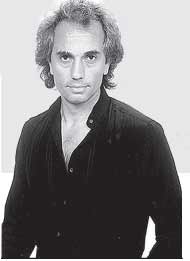

Жан Татлян: «На мои концерты приходит публика разных поколений»

Музыкальные способности его проявились очень рано. В 18 лет он становится солистом Государственного джаза Армении, затем переезжает в Ленинград. Он давал 350-400 концертов в год, выступая с гастролями по стране, и все «живьём». Он исполнял песни о любви собственного сочинения, и вся страна пела следом за ним «Звездную ночь», «Фонари», «Осенний свет».

А потом он уехал из СССР, где добился невиданной популярности, и его записи были размагничены и стёрты. Он только недавно вернулся. «Ноев Ковчег» беседует с Жаном Татляном, певцом и композитором.

– Жан, Вы помните свое детство в Ереване? Как Вы попали в Армению, кто были Ваши родители?

– Мне становится теплее, когда я могу рассказывать о своих родителях. Корни свои нельзя забывать, хотя в моих воспоминаниях много и горечи. Когда мы приехали в Ереван, мне было 5 всего лет. Я помню, как отец продавал свой бизнес и дом в Греции перед репатриацией.

Отец исколесил весь земной шар. Он был солидным бизнесменом, до советизации, в начале 20-ых годов во Владивостоке у него была обувная фабрика, и он был патриотом до такой степени, что ставил слово «Армения» как логотип своей обуви. И когда пришли большевики, а с ними хаос и революция, он все бросил, взял дипломат, драгоценности – и на пароход. 40 суток плыл до Марселя. Отец видел многие страны, был очень общительным, говорил на разных языках. У отца было трое детей, я самый младший. Когда я родился, отцу было 56 лет. Поскребыш, в общем. И он меня воспитывал так: «Сын мой, хаес цнвел – хай кмернес» («армянином ты родился – армянином и умрешь»). Историю свою, культуру, язык – все нужно знать, но никогда не опускаться до примитивного шовинизма.

Моя мать, царствие ей небесное, была восьмилетней девчонкой, когда турки резали армян. Она мне рассказывала, как толпа бежала к Средиземному морю, а турки на лошадях все гнали их, гнали и саблями рубили головы. И в этой толпе бежала моя мать. Тех, кто выжил и дошел до моря, спасли греки, которые их встречали на своих кораблях и лодках. Родня отца тоже родом из Турции, из города Афьон Карасар, и тоже бежала в Грецию, в Салоники. Отец приехал туда и искал в этом хаосе своих. Он отыскал мать, сестру, а вскоре познакомился с моей мамой. А в 1947 году все мы репатриировались, стали ахпарами, как тогда говорили.

– А Вы не сожалели о репатриации?

– Конечно, сожалели. Но, во-первых, подействовала сталинская пропаганда. Он послал во все армянские диаспоры мира своих эмиссаров, которые призывали людей ехать в Армению. Ему это нужно было, чтобы всему миру показать, как мощен Советский Союз, какое счастливое будущее ждет всех при социализме. Но когда мы приехали, оказались чужими среди местных. Быт, нравы, вкусы, даже язык – абсолютно все отличалось.

Приезжали-то очень разные люди: и бедные, и те, кого преследовали в странах, откуда они репатриировались, как джазмена Артура Сафаряна, который в Иране сидел в тюрьме как коммунист, в начале 60-ых освободился и приехал на родину. Но в основном-то репатрианты приезжали богатые, преуспевающие, продавшие недвижимость и бизнес за копейки, - потому что уезжающих было очень много. А в Ереване им полагалось по купонам: 500 граммов хлеба на человека.

А потом многие попали вместо Армении в Сибирь - после того, как стали рассказывать, как живут люди за границей (это считалось разрушительным). Ребят призывного возраста не брали в армию – они могли разложить Советскую Армию такими рассказами. Мост Победы в Ереване – если бы он мог говорить, он бы рассказал, сколько приезжих армян бросались с него, покончив с собой. Это была страшная жизнь.

– Вы стали заниматься музыкой, чтобы выйти в люди?

– Я, как говорят англичане, self made man, человек, который сам себя сделал. Музыка у меня буквально из ушей лилась. Но детство у меня было бедное и кочевое – когда мы репатриировались, отцу было за 60, мать болела, у нее началась депрессия, и врач велел ей сменить климат и уехать к морю. В 1956 году мы переехали в Сухуми. Такая жизнь дала мне хорошую жизненную школу. Сегодня я жизнелюб и оптимист – я ценю каждый миг, каждый день, когда солнце светит.

А тогда я учился в сухумской армянской школе (поэтому я сегодня неплохо говорю по-армянски и тексты пишу на родном языке) и участвовал в самодеятельности. Знаете, некоторых детей линейкой по пальцам бьют, чтобы заставить заниматься музыкой, а я мечтал об этом. Но дома не было для этого возможности, и я, подработав в школьные каникулы, купил за 10 рублей гитару из фанеры и пошел в Сухумскую филармонию. Я даже помню армянина из Баку по фамилии Антонян, который показал мне первый аккорд на гитаре – он работал там. Потом поехал в Киев учиться в эстрадную студию, которую там только открыли. Вот туда на гастроли и приехал Государственный джаз-оркестр Армении. И мой друг певец Жак Дувалян меня рекомендовал руководителю оркестра Константину Орбеляну. Я пришел с гитарой на прослушивание, спел несколько песен, и меня позвали на гастроли по Украине. Мне было 19 лет, а я уже заканчивал второе отделение концерта песнями Бабаджаняна и Орбеляна.

– И когда появился Ваш первый хит? Это были «Фонари»?

– В 62-ом году, написав «Фонари», я взял гитару и пошел на телевидение Армении, один с гитарой, и спел. Сейчас, наверное, смешно смотреть эту запись: стою я под огромными прожекторами…

– На дорожке с фонарями? Я помню!

– Да, подхожу с гитарой к фонарику и начинаю петь (эта запись сохранилась, мне ее недавно записали). И вдруг через месяц после эфира сажусь в Ереване в троллейбус, даю кондуктору деньги, а он отрывает и раздает билеты, насвистывая «Фонари» (свистит). Это меня так впечатлило! Хороший шлягер, я считаю, должен быть «заразным», прилипать к человеку, прямо к коже. В свое время я и Арно Бабаджаняну доказывал – хорошая песня может состоять из пяти нот, но секрет и искусство в том, сложатся ли они в мелодию. Как шахматные фигуры.

– А как Вы познакомились с Арно и стали петь его песни?

– Я был начинающим певцом, и для меня честью было петь песни Бабаджаняна. Но Арно сам выбирал исполнителя. Я спел все его песни, первый исполнил «Лучший город земли», а через год Муслим Магомаев перепел эту песню. Жена Арно Тереза предпочитала голос и пение Магомаева, а Арно – мое.

Когда после эмиграции я стал снова давать концерты в России, зрители – поклонницы в основном - приносили мне старые пластинки фирмы «Мелодия» со словами: «Их уничтожали, стирали записи, - возьмите, мы их сохранили».

Но в основном мой репертуар состоял из собственных песен. Я был первым человеком на эстраде, который не пел песен советских композиторов – только свои. В 1968 году я пять раз пересдавал программу перед худсоветом: придирались страшно. Например, была у меня песня «Воздушные замки»: «В сказке все просто: рядом живут нищий, богатый, честный и плут», - повесили на нее ярлык «абстрактный гуманизм». К песням «Осенний свет» и «Осенние следы» придрались потому, что молодой парень со сцены поет про сплошную грусть, осень да осень у него, а где оптимизм?

– Как же Вы преодолевали это?

– Я выступал при Ленконцерте до конца 70-ых годов, все мои главные хиты написаны в это время: «Осенний свет», «Воздушные замки», «Бумажный голубь», «Осенние следы», «Ты поверь»…

К счастью, директор Ленконцерта Георгий Михайлович Коркин не был номенклатурщиком, он прекрасно разбирался в искусстве, особенно хорошо знал классику и эстраду. Коркин не раз бывал во Франции, знал западный шоу-бизнес, хорошо понимал шансон. Бывший директор Мариинского театра, он возглавлял труппу в Париже, когда сбежал на Запад Нуриев. По возвращении его наказали, он потерял в должности, но я, получается, выиграл.

Когда я сдавал программы худсовету, многие готовы были голосовать против. Спрашивали меня: почему-де ты не хочешь петь песни советских композиторов? Я отвечал, что сам пишу песни, приводил в пример французских шансонье. А мне: мы не во Франции, мы в Советском Союзе. Потом сделали одолжение: позволили петь в одном отделении свои песни, во втором – песни советские. Я, упрямый армянин, все сопротивлялся, но Коркин сказал: выпусти пар, на концерты в Театре эстрады в Ленинграде за два месяца вперед все билеты проданы, а у тебя программа не утверждена. Тогда я взял популярную песню «О, кумба-кумба-кумбачеро» и написал в программе, что это песня кубинских революционеров. Но советских композиторов – нет!

– Неужели ни одного?

– У меня был принцип: почему я не могу петь собственные песни, если народу они нравятся?

– И поэтому на пике карьеры Вы уехали во Францию?

– Я входил в десятку самых высокооплачиваемых композиторов СССР, не будучи членом Союза композиторов, не имея консерваторского образования. Я имел все, о чем в Советском Союзе только мечтали. Но я был черной костью, я был невыездной. Хотел повидаться с тетей в Лионе, три года подряд подавал документы на выезд - каждый год мне отказывали. Приезжал в Москву и Ленинград Брюно Кокатрикс, хозяин парижского зала «Олимпия», выбирать коллектив для гастролей. Назвал мою фамилию, попросил показать – нет, врали, что я на гастролях в Сибири. Я никогда не пел о партии, о красном флаге, как Кобзон, например, - я пел о любви. Был белой вороной, в общем.

– Здесь газеты мстительно писали, что во Франции Вы пели в ресторанах…

– Я тоже помню статью в «Комсомолке», где было несколько фраз в духе «так ему и надо, предателю родины. Мы его сделали человеком. А сейчас он спит под парижскими мостами и поет в кабаках». И что? Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра и Элла Фитцджеральд пели в кабаре. Я приехал без языка, после выступлений с большим оркестром я взял гитару, сделал свой репертуар и пел в русских кабаре, в «Распутине», например.

– Почему же Вам захотелось вернуться? Вы же человек мира – родились в Греции, жили в Армении, потом в Абхазии, на Украине, в Питере, во Франции, объездили весь мир. Есть у Вас ностальгия по какой-нибудь из этих стран?

– Когда в 1985 году в Сухуми умерла моя мать, я не смог ее похоронить. В первый мой приезд сюда после эмиграции, в начале 90-ых, мои друзья собрались в Сочи, и мы проехали от Сочи до Сухуми, через Гагру, Гудауту, Афон – через все города, которые напомнили мне о начале моей концертной работы. Я поехал на кладбище, и вдруг, когда я стоял в ногах могилы матери, в сентябре, при ярком абхазском солнце, пошел ливень. Тогда я и почувствовал, что отдал дань.

– Вы недавно были в Армении: что Вам там нравится, что не очень? Видели ли Вы памятник Бабаджаняну, который считается «противоречивым»?

– Я очень хорошо знал Бабаджаняна, и в этой скульптуре, считаю, выражено все – не только его характерная внешность, но и состояние души, его юмор. Не понимаю, почему этот памятник вызвал протесты у горожан.

Но сегодняшнюю армянскую песню 20-летних я мало знаю. Хотя на мои концерты приходит публика разных поколений: молодежь 60-70-х, молодежь 80-х и молодежь 90-х.

Последний раз я пел в Ереване в 1964 году. В 1970-ом осенью приехал попрощаться с Арменией перед отъездом. После этого 36 лет я там не был. Вернулся только в этом году –спеть на концерте, посвященном 8 марта. Приехав, пережил извержение вулкана: эмоции, чувства, воспоминания – и теплые, и горестные, и жгучие, - всё во мне кипело. Я проехал по местам моего детства, я впервые увидел памятник Майр Айастан. Сейчас это совсем другая страна. Я уезжал с родины, а приехал иностранцем. Вы знаете, конечно, приятно видеть, что народ не чужд маленьких радостей – всех этих кафе, ресторанов, но разница в уровне жизни богатых и бедных в маленькой стране выглядит особенно контрастно.

Я мало что успел увидеть в этот приезд – даже в Эчмиадзин не попал, – мы каждый день репетировали. Выступать надо было с живым оркестром – не под «фанеру», как сейчас принято. Я заканчивал программу этого сборного концерта двумя песнями: это были «Фонари», как всегда, как моя визитная карточка, и «Лучший город земли» Арно Бабаджаняна.

– Вы до сих пор пишете песни?

– Они сами появляются, вылезают откуда-то. Но кто их будет раскручивать, если в сегодняшнем шоу-бизнесе заправляет мафия.

– Вы советский, армянский или французский певец?

– Корни мои в Армении. Культура – смесь армяно-греко-русско-французской.

– Я Вас помню на сцене в берете – в нашей молодости это считалось чем-то далеким, «не нашим». До сих пор носите?

– Да, я и в этом однолюб.

Беседу вели Григорий Анисонян и Армила Минасян

Оставьте свои комментарии