Все будет хорошо

Расскажу-ка историю. В начале смутных времен мы оказались в доме творчества «Переделкино».

Приехали туда, купив в Литфонде путевку и не имея понятия, что будем делать дальше. Мы – это я и Марина. История реальная, я, знаете, ничего не придумываю. Поэтому не стану говорить «хотите – верьте, хотите – нет». Так говорят, когда врут.

Так вот. Год 1992-й. Неразбериха что там, что здесь. Там – это в Ереване, здесь – это в Москве. Страна развалилась, что-то будет, а что – неизвестно. Известно, что повсеместно рушат старое. Известно также, что мы теперь называемся СНГ, а не СССР. Известно, что в Москве возникли упитанный Гайдар, внук хорошего детского писателя, и рыжий Чубайс, тоже, наверное, чей-то внук, а вместе с ними появились таинственные ваучеры. Вышли на сцену виляющие бедрами мальчики группы «На-На», и судя по тому, что в телевизоре виляющих бедрами стало видимо-невидимо, эта часть тела в новые времена была объявлена важнейшей. На улицах прохаживались мрачные люди в защитных комбинезонах, с автоматами наперевес. Возвращались на родину уехавшие когда-то за кордон диссиденты; ветер перемен и трепещущая на горизонте демократия пригнали их, как осеннюю листву. Рубль дешевел не по дням, а по часам. Расплачивались на вес. Безработица, о которой раньше слышали только краем уха в рубрике «Их нравы», стала у нас реальностью. Абхазия восстала, в Приднестровье шла война, в Средней Азии тоже было неспокойно. Не говоря уже о Карабахе, с которого все началось.

Есть две колокольни: общая для всех и индивидуальная – для каждого. Бывает, совпадают, а бывает – нет. На индивидуальной пребывал я. И Марина тоже. Накануне я делал в Ереване русское приложение к женской газете «Арагаст», мало похожее на армянскую матрицу. Слишком салонное, непозволительно ироничное, отвлеченное от реальных проблем и непатриотичное, по мнению спонсоров. На самом деле реальность мы освещали по-своему и патриотами тоже были по-своему. Я по сей день убежден, что под барабанными лозунгами прячутся обычно хитрецы и шкурники. Мне по поводу тем в «Арагасте» не раз делали замечание, но я стоял на своем: кино, театр, литература, мода, колючие памфлеты, неоднозначные интервью и вопиющая наглость – художественные фотографии в стиле ню. То есть в принципе ничего нового. В то время многие издания перепечатывали такие фото из забугорной прессы. Но моя команда затеяла делать свои собственные, с армянскими моделями. В истории армянских СМИ такое происходило впервые. Фотографии наши были отменные, хоть и черно-белые, но куда лучше, чем у Ларри Флинта, основателя «Пентхауза». Газета исчезала из киосков мгновенно. На первой и второй страницах, чтобы не злить руководство, мы располагали передовицы и воззвания, остальные шесть занимали наши забавы. Порезвились мы в той редакции, что и говорить, на славу. Всякая работа должна доставлять удовольствие, иначе зачем работать. Под конец спонсоры разозлились по-настоящему. И когда моя начальница заявила, что прикрывать меня больше не намерена, я ушел без скандала и даже с облегчением. Но это была не единственная оказия. Накануне моего отъезда случилось нечто посерьезнее. Книга рассказов под названием «Моя машина времени», которую я трепетно готовил и выхода которой ждал три года, рукопись, миновавшая все редакторские шлагбаумы и попавшая наконец в типографию, была ни с того ни с сего запрещена. Сработал тот же ветер перемен. Директор типографии, куда я заявился, намереваясь увидеть сигнальный экземпляр книги, с садистской улыбкой на лице заявил, что никакого экземпляра не будет, потому как «Машину времени» решено не печатать. Почему? А потому что издания на русском языке запрещены, кроме тех, что освещают нынешний политический момент. Ваша, спрашивает директор, освещает политический момент? Никак нет. Ну, вот и не обижайтесь. Не обижаюсь, но хочется послать вас с вашим политическим моментом знаете куда? Так я сказал директору, хотел ему в морду двинуть, а он, жук, это почувствовал и вместе со стулом отодвинулся от меня. Затем указал пальцем в потолок: ты их пошли куда подальше, я при чем? Их я тоже послал. Идеология хороша, сказал я одному из вожаков, когда она не приводит к идиотизму. Запомните мои слова, долго будете маяться и друг друга грызть, люди тем временем устанут, разъедутся, разбегутся, и станет вам пусто. Вожак головой покачал: несознательный товарищ, не чует величия момента. Короче, расстались мирно, и на том спасибо. Друзья заметили, что действовал я с самого начала неверно: надо было дать директору не в морду, а в лапу, и тот доложил бы начальству, что книга была напечатана раньше, чем спустили указ. Мне в голову не приходило, что этому типу можно предложить взятку. Взятку, сказали, можно предложить кому угодно, а этому типу и подавно. Не могу я предлагать взятку людям, которые мне неприятны, хотя с другой стороны, людям, которые мне приятны, взятку предлагать и не надо. Такой расклад. И такая предыстория. Вкупе с митингами, тревожным уличным гулом, усиленным мегафонами и многотысячными шествиями, по сравнению с которыми советские первомайские демонстрации показались бы детсадовским мероприятием. Однажды я попал в бурный поток. Моя жена-активистка, пламенная патриотка и штатный звонарь на общественной колокольне, меня туда затащила, прямо в середку водоворота, где надо было кричать и вскидывать кулаки. Я стоял, просто смотрел и слушал, и мне отдавили ногу, а жена сказала, что мою политическую инфантильность дальше терпеть не намерена. Короче, жить стало невозможно и писать тоже, особенно в холодные зимы: бронхи кричали «караул». Отключения света случались несколько раз в сутки. Так называемые «зеленые» после землетрясения 88-го года настояли на том, чтобы выключить атомную электростанцию под Ереваном. Выключили и страшно удивились тому, что электричества в республике не стало. В домах появились буржуйки времен прародителя Ноя. Но хуже всего то, что меня лишили главного писательского счастья – видеть свои вещи опубликованными. Пора было валить. Хорошо бы в Париж. Но там меня никто не ждал. Значит, в Москву. Там тоже никто не ждал, но Белокаменная с малых лет была родным городом. Впервые туда приехал в детсадовском возрасте, позже бывал много раз; там печатался, там в первый раз женился, там учился, там жили старые друзья. Словом, более близкого города я и представить себе не мог. Разве что интеллигентный Ленинград, однако там вечная сырость. У Марины сложилась своя история. Она только что рассталась с гражданским мужем, известным режиссером, и пребывала в глубокой депрессии, из которой я пытался ее вытащить. Выпускница ВГИКа, белолицая красавица, полукровка, натура романтичная, она писала сценарии, баловалась прозой и мечтала создать крепкую семью. Программы-максимум у нас с ней явно отличались, но в минимуме мы совпадали. В общем, взял я путевку в дом творчества «Переделкино» (еще не отменили писательские льготы), забросил в сумку скудные пожитки, деньги оставил жене – и в аэропорт Звартноц. Помню, там перед самым вылетом свет вырубили, и когда встревоженные пассажиры кинулись к начальнику аэропорта с вопросом «Что это?», он ответил не без иронии: «Ветер перемен». Часов через пять дали свет, и заспанные пассажиры наконец взлетели. Два раза по пути садились, мотор чихал, горючего не хватало. Утром кое-как прилетели во Внуково. Мотор чихнул в последний раз, подали трап, соотечественники высыпали из салона и подставили лица московскому ветру, пахнувшему тополями, бензином и надеждой. А мы с Мариной сели в автобус – и в пункт назначения, благо Переделкино в получасе езды от Внуково.

Дом творчества писателей похож на дом престарелых. С той только разницей, что жители первого продолжают на что-то рассчитывать и из последних сил самоутверждаться, а жители второго навсегда бросили якорь надежд. Писатели – народ неистовый, себя грызущий, потому выглядят старше своих лет – как мужчины, так и женщины. Помятость литературных женщин особенно бросается в глаза, бедняжки будто под мельничные жернова попали – волосы растрепаны, на носу несуразные очки, платье корова долго жевала, глаза мутные, – и хорошо, что они составляют в этом литературном загоне меньшинство. То есть в то время составляли. Сейчас, спустя четверть века, писателей-женщин стало больше, их просто видимо-невидимо, хоть сетью лови, и чем хуже выглядят, тем лучше пишут, и наоборот. В чем причина, не берусь объяснять, но предпочел бы видеть вокруг красивых дам и не заглядывать в их литературные упражнения. Хочу сказать, что появление в Переделкино молоденькой и привлекательной Марины вызвало легкое волнение среди литераторов. Были там также мои соотечественники: старый приятель, писавший роман века, и поэт. Они приехали тремя днями раньше. Роман века приятель сочинял в стиле постмодернизма, и писать он мог только в домах творчества при космической тишине и при свечах (свечи возил с собой в чемодане). Поэт же создавал героическую поэму под названием «О, времена, вы правы!» и каждый день читал нам новые стихотворные куски, посвященные возрождению Армении. Приехал туда еще один мой старый товарищ, шумный человек, абхазский писатель Даур Зантария вместе с Андреем Битовым, с которым Даур в ту пору дружил. Даур сообщил, что Абхазия воюет за независимость, что за нее, за независимость, не жалко и жизнь положить. Посему он только что из Сухуми и вновь собирается туда. Жизнь он действительно положил. Через пять лет. Но не в Сухуми, а в Москве – заболел воспалением легких. Я его, уже больного, бледного и изможденного, в метро встретил. Талантливый был человек. Разный люд приезжал и привозил из города самые противоречивые слухи. Странные происходили перемены по всему бывшему Союзу, население которого, привыкшее за долгие годы к относительной социальной стабильности, внезапно было брошено в рыночную стихию и полностью предоставлено самому себе. Ему будто клич кинули: «Выкарабкивайся, как можешь», а взамен, в качестве компенсации, разрешили: «Делай, что хочешь». И делали – кто что мог и кто как мог, в меру убеждений, совести, воспитания, потребностей. В стране царили неразбериха и безнаказанность. Сама страна непонятно что из себя представляла, и повода для радости не было. Посему время от времени, как мантру, политики повторяли: «Ничего, что плохо, потом будет хорошо».

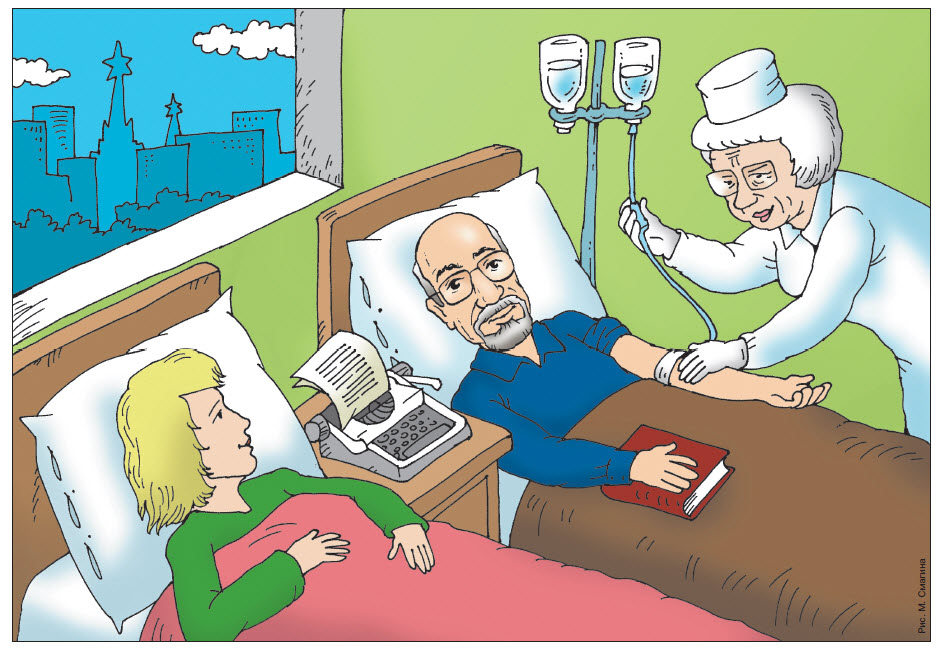

Чуть не забыл. Я в то время писал повесть под названием «Пантеон». О писателе, внезапно потерявшем сознание за письменным столом и впавшем в летаргический сон. Очнулся в гробу, слышит, хоронят его по высшему разряду, знатные люди собрались и пышные речи произносят. Неловко выскакивать из гроба в столь торжественный час, получалось, что он неблагодарный и шут гороховый. Тем более столько посмертных наград. Решил подождать и попутно свою жизнь в подробностях вспоминал. Так и уснул. Так и похоронили в городском пантеоне. Спасибо могильщику, услышал стук из-под земли, взял лопату и помог выбраться. Оказалось, для него это привычное дело: не первый случай, когда людей хоронят живьем... Такая вот история. Писалось, правда, с трудом. Я в ту пору страшнейшей аллергией маялся – спазмы, кашель, удушье. Очередной приступ начался – то ли от смены климата, то ли от волнений последнего времени – через неделю после приезда в Переделкино, пришлось вызвать скорую, которая увезла меня в Москву, в специализированную больницу для творческих работников, иначе говоря, БТР – двухэтажное сооружение в новом районе столицы рядом с высотным зданием Онкологического центра, напоминающим народу, что могло быть и хуже. После того как я немного оклемался, ко мне в палату зашла врач, пожилая и приятная женщина, и сказала, что меня надо всерьез лечить, поэтому придется недели три отлежаться в больнице. Я сказал: не могу, потому как не хочу оставлять жену одну в Переделкино. «Через неделю выйдет срок нашей путевки. Она внизу, в приемной, ждет меня». – «Вот и хорошо, приведите ее сюда». Я привел. «Раздевайтесь! – велела доктор Марине. – Ложитесь сюда на кушетку и рассказывайте, на что жалуетесь». А сама села рядом и стала ее щупать и выстукивать. Выяснилось, у Марины несколько вялотекущих болячек, самая заметная из которых – вегетососудистая дистония, осложненная неврозом. «Ну вот, а говорите, здоровы, – резюмировала доктор. – Ляжете в больницу вместе с мужем, у нас палаты двухместные и кормят хорошо». Поразительнее всего то, что не потребовались ни свидетельство о браке, ни московская прописка. Еще не канули в Лету старые времена, но уже давали о себе знать новые. А впрочем, все объяснялось проще – само время замерло, застыло.

В палате стояли две кровати, тумбочки, столик, два стула. Двум смежным палатам полагалось по душевой и туалету, и это было, учитывая неудобства муниципальных больниц, совсем неплохо. В коридоре вдоль стен стояли скамеечки, а сам коридор упирался в холл с креслами, столиками, вазой с цветами, большим телевизором и дежурной медсестрой за стойкой. Там ближе к вечеру собирались больные. Утром ходили на процедуры, днем читали или стучали на пишущих машинках, а вечером после ужина слушали новости по ТВ и обсуждали текущий момент. Спорщики разбились на две основные группы: одни считали, что перемены в стране к лучшему, другие – что не надо было разрушать великую державу. Вспоминали Французскую революцию. «Любая революция, – говорил бородатый скульптор, – осуществляется во имя, а в результате все происходит вопреки. На поверхность всплывают негодяи, которых потом долго приходится выковыривать». – «Лично вам не о чем беспокоиться, – заметил ему критик, – во все времена нужны памятники и бюсты. Вот и лепите себе». – «Нет денег на памятники. Скорее, переименуют старые. Был, например, Маркс, теперь будет... кто там из новых вождей с бородой?..» – подал голос автор сатирических миниатюр. – «Нет, вы мне объясните, что это за революция такая? – воскликнул детский писатель. – Я понимаю – штурм Зимнего, залп «Авроры»... А тут... Кого штурмовали, кого свергли, кого в тюрьму посадили? Верхи не могут, низы не хотят – отлично. А верхи взяли и сменили окраску, и никто не пострадал». – «Еще пострадают, – мрачно предсказал толстый писатель, автор столь же толстых романов. – Бедная Россия, вечная территория экспериментов...» – «А кто виноват? – спросил актер. – Кто виноват и что делать?» – «Нет, вы прямо скажите, что предпочтительнее, – кинул клич критик. – Социализм или капитализм, демократия или тоталитаризм?» – «Позвольте, демократия – это когда голосуешь за президента?» – спросил военный прозаик. – «Ну да», – ответили ему. – «То есть я должен быть уверен, что этот конкретный человечек будет хорошим президентом. А с какой стати, я что, рос вместе с ним или, может, за одной партой сидели? Откуда мне знать, что он через пару лет выкинет? Нет, не возьму я на себя такую ответственность», – качнул головой военный прозаик. – «А предвыборная программа?» – напомнил поэт-модернист. – «Кто-нибудь в предвыборной программе обещает разорить страну?» – осведомился военный прозаик. – «Значит, вы против демократии?» – поставил вопрос ребром поэт-модернист. – «Я этого не говорил. Я только хочу знать, что это такое. Простыми словами». – «Простыми словами, – ответил поэт, – это когда у всех равные права». – «Формально так было и раньше. Но вот вы, поэт, считаете себя равным по таланту остальным? Нет, не считаете. Каждый думает, что он лучше...» Такие разговоры продолжались до позднего вечера. Я их почти не слушал. Я подходил к лучезарной медсестре, чтобы взять лекарства на ночь, и именно в ее дежурство задерживался у стойки дольше обычного. Потом в палате выслушивал упреки Марины: ты меня не любишь... ты несерьезный человек... я видела, как ты на нее смотрел... о чем вы говорили... почему вчера задержался в кабинете лор-врача... А лор-врач, доложу я вам, была женщина умная, красивая и чуточку кокетливая – грех не задержаться. Мы в ее кабинете говорили обо всем, перебивая друг друга и не замечая, как пролетает время. Она меня и направила на операцию синусита, благодаря которой мы с Мариной задержались в этой больнице еще на три недели. Дополнительные три недели беспечной жизни – это был праздник, так что зря Марина ее ругала. И вообще, держать под контролем мои контакты вошло у нее в привычку, по этому поводу наш военный прозаик сказал ей: «Девочка моя, ревность камень точит, а с любовью справится в одно мгновение. Подумай, что важнее». Познакомились мы с этим стариком забавно. Сидели в столовой за одним столом, и я кособоко пошутил по поводу алюминиевой миски с супом: «Помню, гороховый суп ел в таких же мисках в окопах на Курской дуге». Старик улыбнулся: «Миски такие же, но суп был пожиже, я ел, и именно на Курской дуге». Оказалось, был на фронте, в звании старшего лейтенанта дошел до Берлина, автор десятка книг о войне. Этому человеку в свои семьдесят пять было что вспомнить. В глазах – покой, умиротворение и насмешливая мудрость. Рассуждал с полуулыбкой. «После войны счастье победы и радость преодоления делали нас людьми. Сегодня бесстыдная погоня за прибылью превращает нас в воров и жуликов, – говорил этот ветеран-философ. – Знаете, как в зоопарках кормят зверей? Дают чуть меньше. Зверь не знает воздержания, ест, пока его не стошнит. И пока ест – злой, как бы не отняли, а как стошнит – ленивый, сонный. Законы природы и законы общества одинаковы». В следующий раз рассказывал: «На войне случай был. Попал под бомбежку, оказался в разрушенном подвале, под завалами. Ногу придавило чугунной арматурой, кое-как высвободился, пополз, с трудом ориентируясь в темноте, через узкие щели, раздирая гимнастерку, раздирая в кровь руки, и вижу: фонарик горит – нос к носу столкнулся с немецким ефрейтором, который был ранен и тоже пытался выползти из-под руин. Сутки выбирались вместе, фляжкой воды поделились. Кое-как выкарабкались – с запекшейся на лицах кровью, в пыли, в штукатурке, одни глазищи сверкают. Вышли на пустынную улицу, то ли наша территория, то ли их – не поймешь, долго смотрели друг на друга, затем повернулись и потопали в разные стороны. А рука на расстегнутой кобуре. Малейший звук за спиной – и каждый из нас готов был развернуться и выстрелить. Видели ковбойские фильмы? То же самое. Такие вот дела. Ну ладно, пойду в палату прилягу...» На мой вопрос, что же было дальше, улыбнулся, говорит: «Вы фантаст, вы и придумайте финал».

Мир за окном страшил, никто не хотел уходить туда, где завывала вьюга, где надо было что-то решать и что-то делать. Приближался Новый год. Больные предпочитали встречать его здесь и содрогались от слов «на выход с вещами». Нас с Мариной, при всем хорошем отношении, предупредили, что через неделю придется освободить палату. Ясное дело, тут не сиротский приют. Тем более что в связи с тяжелым экономическим положением сократили поставку медикаментов и продуктов; то и дело к главврачу являлась ревизия, а в коридорах ходили люди в комбинезонах. Детский писатель, когда наступил день выписки, сбежал в подвальный этаж и спрятался в морге. Лег на мраморный стол и набросил на себя простыню. Его долго искали, нашли, еле уговорили выйти из покойницкой, дав слово, что переведут в другую больницу. Мы с Мариной к тому времени создали в палате своеобразный сценарный цех. Приятель привез пишущую машинку, и мы писали скетчи и короткие истории. Кое-что удалось продать. Я сам, закутавшись в шарф и воюя с пронизывающим ветром, ездил в город предлагать студии наши опусы. Очень не хотелось покидать больницу, и, такая мистика, с Мариной случилась новая хворь. Обнаружили камни в желчном пузыре, спрашивают: «Оперировать?» – «Конечно, оперировать», – отвечает она. Оперировал хороший хирург, кстати сказать, азербайджанец. Таким образом, мы остались в нашей палате еще на три недели. Уже и ветеран успел выписаться, а уходя, сказал: «Не бойтесь, все будет хорошо». И помахал нам со двора рукой, а мы помахали ему в ответ. Поэта-модерниста пришел нанимать на работу секретарь малоизвестного депутата. В длинном ряду навеянных временем профессий появилась новая – имиджмейкер. Поэт не знал толком, что это такое, но был уверен, что справится. Нашлась халтурка и для актера. Наша процедурная медсестра, которая жила с матерью в трехкомнатной квартире, согласилась сдать нам одну комнату. Все складывалось удачно. В тот день мы тепло попрощались с персоналом, взяли свои две достаточно легкие дорожные сумки, вышли на улицу, сели в метро и доехали до станции «Новогиреево». Здесь предстояло пересесть на автобус, у остановки которого уже выстроилась длинная замерзающая очередь. Пока ждали автобус, подошла женщина, попросила разменять бумажные деньги на монеты для автомата. Процесс длился подозрительно долго, затем тетенька вежливо поблагодарила и как сквозь землю провалилась, а через минуту выяснилось, что она унесла половину нашей наличности. Ловкость рук. Марина без сил опустилась на припорошенную снегом ледяную скамейку, я сел рядом. В магазине напротив выставили на улицу ящик с бананами. Бананы потемнели, испортились, должно быть, их продавали за бесценок. Я подошел, хотел купить, а продавщица говорит: «Возьмите даром, они не нужны». Я и набрал побольше. Мы сидели с Мариной на холодной скамейке, ели эти до отвращения сладкие бананы и кидали кожуру в урну. Впереди, как елка, высился фонарный столб, украшенный приклеенными листочками, а самое большое объявление начиналось со слова «ТРЕБУЕТСЯ». Я подошел, прочитал: издательству требуется редактор... Автобус приехал и уехал битком набитый, а мы сидели на скамейке и доедали приторные бананы. Все будет хорошо, сказал я. Город, в котором предстояло жить, работать, пережить великое множество событий, удач, радостей и разочарований, ждал, когда мы наконец наедимся, чтобы чихнуть порывистым ветром, подтверждая тем самым, что все и правда будет хорошо.

Руслан Сагабалян

Оставьте свои комментарии