Армяне – кавалеры высшей боевой награды России – Императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия

«Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену Святого Георгия за воинские подвиги; удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием…» Строки эти взяты из статута Императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Ордена мог быть удостоен тот, кто «лично предводительствуя войском, одержит над неприятелем, в значительных силах состоящим, полную победу, последствием которой будет совершенное его уничтожение» или «лично предводительствуя войском, возьмет крепость». Награда вручалась также за взятие неприятельского знамени, захват в плен главнокомандующего или корпусного командира неприятельского войска и другие подвиги. На ордене Святого Георгия было выбито: «За службу и храбрость».

Орден Святого Георгия, или Георгиевский крест, как его именовали, был официально учрежден 26 ноября 1769 г. императрицей Всероссийской Екатериной II, и в этот день самодержица «изволила возложить на себя» его знаки. Орден был разделен при установлении на четыре класса, или степени, причем «повелено сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается» и «пожалованным сим орденом именоваться кавалерами ордена Святого Георгия».

1-я степень: крест, звезда и лента. Крест золотой, покрытый с обеих сторон белой финифтью, с золотой каймой по краям. В центральном круге, залитом красной финифтью, изображение Св. Георгия на белом коне, поражающего копьем дракона. На обратной стороне в белом круге вензель Св. Георгия (переплетенными буквами СГ). Звезда ордена – золотая четырехугольная (ромбовидная), образована 32 исходящими из центра золотыми (солнечными) лучами. В середине ее на золотом фоне помещен аналогичный вензель Св. Георгия, а на черном обруче вокруг золотыми буквами нанесен девиз Военного ордена: «За службу и храбрость». Крест носили на муаровой ленте шириной 10–11 см с тремя черными и двумя оранжевыми полосами, которая надевалась через правое плечо. За 148 лет существования ордена Св. Георгия его 1-й степени были удостоены лишь

25 человек.

2-я степень: золотой крест и золотая звезда, аналогичные первой степени. Крест носили на шее на более узкой орденской ленте. Награждали им также чрезвычайно редко, и оттого был он вдвойне почетен. В кавалерах ордена второй степени значились всего 123 человека.

3-я степень: золотой крест, подобный старшим степеням, но меньшего размера. Носили на шее на орденской ленте. В кавалерах третьей степени ходили 652 человека.

4-я степень: золотой крест несколько меньшего размера, чем у знака третьей степени. Носили в петлице или на левой стороне груди на узкой орденской ленте.

До 1855 г. орден Св. Георгия 4-й ст. можно было получить не только за личную храбрость, но и за безупречную службу в офицерских чинах в течение 25 лет, а для морских офицеров – за совершение 18 морских кампаний. Кавалерами 4-й ст. ордена стали около 11 тысяч офицеров, из них около 8600 – за выслугу лет.

(? – 23.03.1855)

1854, 26 ноября.

Капитан-лейтенант 37-го экипажа Черноморского флота Серебряков 2-й Марк Лазаревич «за 18 кампаний» (за отличие при обороне Севастополя) награжден орденом Святого Георгия IV степени (№9527).

Выходец из крымского армянского дворянского рода. Армяно-григорианского вероисповедания.

Окончил Морской кадетский корпус. Служил в 1852 году в чине лейтенанта флота в Керчи, командовал паровой шхуной «Аргонавт». С 1853-го – капитан-лейтенант 37-го флотского экипажа. Героически оборонял со своим экипажем порт Севастополь в Крымскую (Восточную) войну 1853 – 1856 гг.

Пал смертью храбрых в ночь с 22 на 23.03.1855 на Малаховом кургане при взрыве вражеского снаряда.

Прославленный адмирал П.С. Нахимов, высоко оценив подвиг моряка Марка Серебрякова, написал лично письмо отцу – вице-адмиралу Лазарю Марковичу Серебрякову. Выражая соболезнование, он писал:

«Сообщая эту горестную весть, я прошу верить, что вместе с вами и мы, товарищи его, разделяем ваши чувства… Движимые чувством святого долга, лежащего на каждом русском и в особенности моряка, вы благословили его на подвиг, к которому призывал его пример и внушения, полученные им с детства, от отца своего… Вы свято довершили свою обязанность, он с честью выполнял свою…»

Марк Лазаревич – старший сын прославленного адмирала, кавалера ордена Св. Георгия 4-й ст. (06.12.1836, №5459) дворянина Лазаря Марковича Серебрякова, брат капитана 2-го ранга флота, кавалера ордена Св. Георгия 4-й ст. Егора Лазаревича Серебрякова (26.11.1854, №9532), активных участников Крымской войны 1853 –

1856 гг.

(21.09.1821 – 17.07.1900)

1854, 26 ноября.

Лейтенант Серебряков 3-й Егор Лазаревич, командир военного брига «Аргонавт», «за 18 кампаний» награжден орденом Святого Георгия IV степени

(№9532).

В 1848 – 1852 гг. участвовал в операциях против кавказских горцев на побережье Черного моря. Участник Крымской войны (1853 – 1856). В 1854-м в чине капитан-лейтенанта командовал военным бригом «Аргонавт». Защищал в августе 1855-го

Севастополь, командуя 1-м бастионом крепости. Был ранен 20.08.1855 осколком в ногу. В отставку вышел в 1862 году в звании капитана 2-го ранга флота.

Награды: ордена Св. Анны 4-й ст. за храбрость (1845), Св. Анны 3-й ст. с бантом (1851), Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1852), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1856); медаль за оборону Севастополя (1855), бронзовая медаль за Севастополь (за штурм 27.08.1855) в 1856 г.

Егор Серебряков до августа 1854-го состоял в эскадре, возглавляемой П.С. Нахимовым. Когда англо-французский флот в составе почти 80 кораблей с десантом 16 тысяч человек 12.05.1855 зашёл в Керчь, то застигнутые врасплох в Керченской гавани русские корабли были сожжены своими экипажами. Только бриг «Аргонавт» под командованием Егора Серебрякова, вступив в неравный бой с английской паровой шхуной «Snake», имевшей превосходство в мощности машины и вооружении, причинил последней несколько повреждений. Воспользовавшись подувшим ветром, русский бриг оторвался от неприятеля и ушел в Бердянск. Получив разрешение отца – вице-адмирала (1848) Лазаря Марковича Серебрякова, Егор прибыл в Севастополь и стал командовать первым бастионом.

Полковник (1861) 1854, 23 декабря.

Майор Грузинского гренадерского Е.И.В. Великого Князя Константина Николаевича полка Пирадов Андрей Осипович «за отличие в сражении с турками при с. Кюрук-Дара, 24 июля 1854 г.» награжден орденом Святого Георгия IV степени (№9565).

Выходец из крымского армянского дворянского рода. Вероисповедание: Армяно-григорианское. В офицерских чинах – с 1838 года.

Участвовал в Крымской войне (1853 – 1856) в чине майора (1852) Грузинского гренадерского Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Николаевича полка. При штурме Карса в сентябре 1855-го был ранен. В 1857 – 1860 гг. служил в чине подполковника (1855) в Грузинском гренадерском полку 1-й бригады Кавказской гренадерской дивизии. 13.03.1859 упоминался в числе офицеров, пожалованных за службу золотой драгунской саблей «За храбрость». В июле 1859-го командовал

6 ротами полка и 2 сотнями пешей милиции в операциях Лезгинского отряда против мятежных аулов. В 1861 году получил чин полковника.

Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1839), Св. Анны 3-й ст. с бантом (1839), Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1848), Св. Анны 2-й ст. (1855).

Сыновья А.О. Пирадова:

Иосиф Андреевич Пирадов (1851 – 1905), полковник (1904). Упоминался в 1889 – 1894 гг. в чине подполковника 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка Кавказской гренадерской дивизии Кавказского армейского корпуса. С 1904 г. – полковник и командир 3-го Брест-Литовского крепостного пехотного батальона.

Награжден орденами:

Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1877), Св. Станислава 2-й ст. (1891), Св. Анны 2-й ст. (1902).

Константин Андреевич Пирадов (1855 – 1918), генерал-лейтенант (1913). В 1877 – 1878 гг. – участник Русско-турецкой войны. С 1904 г. в чине полковника – командир 3-й дивизии 34-й артиллерийской бригады. С 1910 г. – командир 7-й мортирной артиллерийской дивизии, с 1911-го в чине генерал-майора – командир 44-й артиллерийской

бригады.

Награжден орденами: Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1877), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1877), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1878), Св. Анны 2-й ст. (1889), Св. Владимира 3-й ст. (1908), Св. Станислава 1-й ст. (1912).

Григорий Андреевич Пирадов (1861 – 1914), полковник (посмертно – 1915). На 01.01.1909 – в 16-м гренадерском Мингрельском полку. На 15.05.1913 в чине подполковника в 18-м пехотном Вологодском полку. Участник Первой мировой войны. Погиб в бою (в рядах 16-го гренадерского Мингрельского полка).

Награжден орденами: Св. Станислава 2-й ст. (1908), Св. Анны 2-й ст. (1912), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (посмертно – 21.04.1915).

1855, 15 апреля.

Поручик Тифлисского егерского полка Сахрунов Моисей Вартанович «за сражение 17 июля 1854 года на Чингильских высотах» (район крепости Баязет) награжден орденом Святого Георгия IV степени (№9591).

Выходец из старинного знатного армянского рода. Армяно-григорианского вероисповедания.

Из публикации В.Г. Крбекяна «Армяне – кавалеры ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия трех степеней, отличившиеся в войнах на Кавказе (1774 – 1879 гг.)» («Веруем», газета армянской общины Санкт-Петербурга, ноябрь 2003, № 126):

«Сахрунов, Моисей Вартанович, поручик Тифлисского егерского полка. При штурме неприятельской позиции поручик Сахрунов, невзирая на убийственный картечный и ружейный огонь, первый со своей ротой ударил в штыки на турецкий батальон, стоявший в передовой неприятельской линии, и после упорного рукопашного боя успел сломить его, расстроив тем неприятельскую линию, после чего сражение приняло решительный оборот в нашу пользу. Получив затем приказание двинуться вперед, офицер этот продолжал свой доблестный подвиг и, руководив отличными действиями своей роты, много способствовал приведению неприятеля в совершенное расстройство. Орден пожалован 15 апреля 1855 г. (за сражение 17-го июля 1854 г. на Чингильских высотах)».

Генерал-майор (1855)

1857, 26 ноября.

Генерал-майор Серебряков Семен Осипович, командир 1-й бригады 20-й пехотной дивизии Кавказского отдельного армейского корпуса, «за беспорочную выслугу 30 лет в офицерских чинах» награжден орденом Святого Георгия IV степени (№10033).

Вероисповедание: Армяно-григорианское.

В первом офицерском чине – с 29.11.1821. В 1837 году – подполковник, состоящий по армии в должности полицмейстера города Житомира. В 1845-м упоминался в должности Горийского уездного начальника в Грузии. В 1851 году в чине полковника Егерского генерал-адъютанта князя Воронцова полка 2-й бригады служил в 19-й Кавказской пехотной дивизии. В 1852-м – полковник Эриванского карабинерного Его Императорского Высочества наследника Цесаревича Александра Николаевича полка. В 1853 – 1856 гг. в том же чине – командир Мингрельского егерского полка, участник Крымской войны. С 17.09.1855 в чине генерал-майора командир 1-й бригады Кавказских линейных батальонов. С 1856-го – командир 1-й бригады 20-й пехотной дивизии Отдельного Кавказского армейского корпуса. С 1860 по 1864 г. – числился по армейской пехоте по гренадерскому Мингрельскому Его Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полку, занимая должность «презуса Комиссии Военного суда при Киевском ордонан-

гаузе».

Награжден орденами: Св. Анны 4-й ст. (1831), Св. Анны 3-й ст. (1835), Св. Владимира 4-й ст. (1837), Св. Анны 2-й ст. (1850); а также золотым оружием «За храбрость» (1831), Императорской короной к ордену Св. Анны 2-й ст. (1851), золотым оружием за 30 лет службы (1859).

(1810 – ?). Князь 1858, 26 ноября.

Поручик князь Абамеликов Григорий Яковлевич «за беспорочную выслугу 30 лет в офицерских чинах» награжден орденом Святого Георгия IV степени (№ 10141).

О Григории Яковлевиче (Акоповиче) Абамеликове (Абамелек, Абамелик) лишь известны имена ближайших родственников.

Родители – князь Яков Григорьевич (Акоп Грикурович) и Катеван Акимовна Абамелеки (Абамелики).

Младшие братья – князья Моисей Яковлевич (род. 1812), Михаил Яковлевич (род. 1814), Иван Яковлевич (род. 1816), Луарсаб Яковлевич (род. 1819), Павел Яковлевич (род. 1828).

Жена – Наталья Давидовна Сагумова-Абамелек; дети – княжна Кетеван Григорьевна (1842 – 1930), князь Иван Григорьевич (род. 1846), князь Яков Григорьевич-младший (род. 1854).

Абамелик, они же Абимеликовы, они же Абамелек, грузинский княжеский род армянского вероисповедания. Подавая в 1894 году прошение об утверждении своего герба, князь Семен Семёнович Абамелек-Лазарев писал, что их род происходит «от древних князей Мариобизских Агдзенских, переселившихся из Курдистана в 1421 году, как то подтверждается подлинною грамотою царя Ираклия, находящеюся у меня».

Грамотами Ираклия II 29.03.1788 Симом Оханович и 01.03.1794 Абель Оханович (Иванович) Абамелики были утверждены в княжеском достоинстве Грузинского царства. Одна из племянниц Абеля, Елена Семёновна, стала супругой грузинского престолонаследника царевича Давида Георгиевича. В Высочайше утвержденном 06.12.1850 списке князей Грузии упоминаются князь Григорий Яковлевич с женой Натальей и дочерью Кетеван.

В мае 1828 г. со своим батальоном Лазарь Маркович Серебряков первым прорвал оборону тогда еще турецкой крепости Анапа, захватив 29 турецких знамен и ключ от этой крепости, о чем лично доложил императору Николаю I. Принимал участие в штурме болгарской крепости Варна, принадлежавшей туркам. В июле 1856-го указом императора Александра II Л.М. Серебряков был включен в состав совета Адмиралтейства. В звание адмирала флота Российской Империи был произведен 30.08.1856. Более 40 лет прослужил на благо России, участвуя в морских и сухопутных сражениях.

Заслуживает внимания и деятельность Серебрякова-исследователя. Результаты своих изысканий он опубликовал в 1851 г. в труде «Дорога от Сухума к Кубани через Главный Кавказский хребет». Его исследования касаются рельефа, дорог, климата, политического и национального состояния Абхазии.

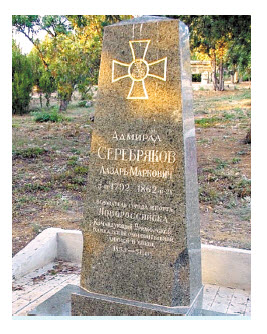

21.05.1955 по инициативе адмирала флота Советского Союза Ивана Степановича Исакова командование Военно-морского флота СССР перезахоронило прах адмирала Серебрякова из семейного склепа в Карасубазаре на Братское кладбище защитников Севастополя 1854 – 1855 гг. (на Северной стороне г. Севастополя), вблизи главной аллеи.

Надпись на лицевой стороне памятника из полированного серого гранита на могиле адмирала Л.М. Серебрякова гласит: «Адмирал Серебряков Лазарь Маркович /3.III.1792 – 1862.II.28 / Основатель города и порта Новороссийска / Командующий Приморской Кавказской оборонительной линии в войне 1853 – 1856 гг.».

На торце цоколя: «Сооружен церковной Общиной Св.-Никольского Храма в 2003 г. Автор Г. Денисов».

Полосу подготовили Марина и Гамлет Мирзоян

Оставьте свои комментарии